Подвиги

Русскихъ морcкихъ офицеровъ

на Крайнемъ Воcтокѣ Россіи

1849–55 г.

При-амурскій и при-уссурійскій край.

Посмертныя записки

Адмирала Невельскаго.

Изданы супругою покойнаго

Екатериною Ивановною Невельскою

подъ редакціей

В. Вахтина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Русская Скоропечатня (П. С. Нахимова), Большая Садовая, № 27.

1878.

- Краткое обозрѣніе событій, совершившихся на рѣкѣ Амурѣ съ 1643 по 1689 г. – Первоначальныя свѣдѣнія о при-амурскомъ краѣ.– Поярковъ и его экспедиція съ 1639 по 1646 г. – Хабаровъ и его завоеваніе въ при-амурскомъ краѣ. – Степановъ. – Черниговскій и его дѣйствія. Возобновленіе Албазина.– Положеніе наше на Амурѣ въ 1684 году.– Осада Албазина китайцами.– Ея послѣдствія

- Посольство Головина и заключеніе нерчинскаго трактата въ 1689 году.– Величайшая заслуга Головина заключается въ первомъ пунктѣ трактата. – Мнѣніе китайскаго правительства. – Наше положеніе послѣ нерчинскаго трактата

- Возбужденіе вопроса о рѣкѣ Амурѣ въ 1753 году.– Повелѣніе императрицы Екатерины II о заселеніи р. Амгунь въ 1777 г.– Цѣль повелѣнія.– Заключеніе Лаперуза и Браутона о лиманѣ и устьѣ р. Амуръ 1783–1793 г. – Изслѣдованіе И. Ф. Крузенштерна въ 1805 году.– Его заключеніе о Сахалинѣ и устьѣ р. Амуръ. Невыгодныя послѣдствія.– Экспедиція Хвостова и Давыдова въ 1806 году

- Появленіе на нашихъ картахъ невѣрной границы съ Китаемъ.– Причина невниманія нашего къ этому обстоятельству.– Изслѣдованіе восточнаго берега Охотскаго моря и сообщенія его съ Якутскомъ. – Ѳоминъ, Сарычевъ и Кузьминъ.– Экспедиція капитана Литке. – Положеніе наше на Восточномъ океанѣ, въ Охотскѣ и Петропавловскѣ.– Различныя мнѣнія о Камчаткѣ – Появленіе въ нашихъ моряхъ китобоевъ.– Ихъ дѣйствія.– Заключеніе трактата между англичанами и китайцами 1840–1844 г.

- Возбужденіе амурскаго вопроса Императоромъ Николаемъ I, въ 1844 г.– Повелѣніе Его барону Ф. П. Врангелю о посылкѣ въ амурскій лиманъ экспедиціи. – Основаніе Аяна. – Посылка въ лиманъ брига „Константинъ“, подъ командою Гаврилова, въ 1846 г.– Результатъ посылки.– Депеша барона Врангеля графу Несельроде, 12 декабря 1846 г., о недоступности устья Амура.

- Представленія Вонлярлярскаго о переносѣ Охотска, въ 1847 г.– Причины посылки торговой экспедиціи изъ Аяна на р. Тугуръ и южный берегъ Охотскаго моря. – Свѣдѣнія, доставленныя академикомъ Мидендорфомъ. – Дѣйствія правительства относительно Китая, до 1847 года. – Мнѣніе правительства о при-амурскомъ краѣ, вслѣдствіе донесеній барона Врангеля и графа Несельроде.– Рѣшеніе правительства въ 1848 г. снарядить экспедицію Ахте для проведенія границы съ Китаемъ.– Окончательное рѣшеніе правительства, въ томъ же году, объ отдачѣ всего при-амурскаго бассейна Китаю

- Приготовленіе къ походу транспорта „Байкалъ“. – Объясненіе мое съ генералъ-губернаторомъ въ декабрѣ 1847 года.– Амурскій вопросъ возбуждается снова.– Мое объясненіе съ княземъ Меньшиковымъ въ исходѣ декабря 1847 г.– Спѣшное окончаніе постройки транспорта. – Представленія и распоряженія мои относительно груза. – Записка, представленная мною князю Меньшикову 8 февраля 1848 г. – Просьба моя князю Меньшикову о дозволеніи идти въ амурскій лиманъ.– Сущность письма моего Н. Н. Муравьеву, отъ 10 февраля 1848 г.– Отвѣтъ на это письмо, полученный мною въ іюлѣ того же года

- Объясненія съ княземъ Меньшиковымъ о необходимости изслѣдованія амурскаго лимана.– Проэктъ инструкціи, представленный мною князю Меньшикову.– Объясненія мои съ адмиралами: Беллингсгаузеномъ, Анжу и Врангелемъ. – Выходъ транспорта изъ Кронштадта и плаваніе его до Петропавловска.– Депеши, полученныя мною въ Петропавловскѣ отъ Н. Н. Муравьева.– Распоряженія мои въ этомъ портѣ.– Выходъ транспорта

- Плаваніе транспорта у береговъ Сахалина и въ амурскомъ лиманѣ. – Рѣшеніе главныхъ вопросовъ объ устьѣ р. Амуръ, ея лиманѣ и островѣ Сахалинѣ. – Прибытіе въ Аянъ

- Донесеніе мое князю Меньшикову отъ 3 сентября 1849 г. – Плаваніе Корсакова. – Путешествіе генералъ-губернатора въ Камчатку и обратно.– Впечатлѣніе, произведенное моимъ донесеніемъ въ Петербургѣ – Высочайшее повелѣно о переносѣ Охотскаго порта въ Петропавловскъ и о заселенія р. Маи

- Прибытіе мое въ Петербургъ.– Объясненія съ княземъ Меньшиковымъ и въ комитетѣ.– Прибытіе въ Иркутскъ 27 марта.– Поѣздка въ Якутскъ и Аянъ съ М. С. Корсаковымъ.– Встрѣча съ Д. И. Орловымъ.– Основаніе Петровскаго зимовья. – Плаваніе мое вверхъ по Амуру. – Объявленіе отъ имени правительства о принадлежности при-амурскаго края Россіи.– Предписаніе Д. И. Орлову. – Донесеніе генералъ-губернатору 4-го сентября 1860 г.– Отправленіе мое въ Иркутскъ и оттуда въ Петербургъ

- Резолюція Государя Императора Николая I. – Распоряженія высшаго правительства по поводу послѣднихъ моихъ дѣйствій.– Возвращеніе мое въ Иркутскъ.– Женитьба,– Поѣздка въ Аянъ.– Переходъ въ Петровское на баркѣ „Шелеховъ“. – Гибель барка.– Мои распоряженія въ Петровскомъ. – Прибытіе въ Николаевскій постъ.– Объявленіе гилякамъ.– Донесеніе генералъ-губернатору.– Отправленіе Н. М. Чихачева и Орлова вверхъ по р. Амгунь.– Ихъ донесеніе. – Развлеченія въ Петровскомъ. – Наше дружелюбное отношеніе къ инородцамъ.– Зимняя почта.– Жизнь и обычаи инородцевъ.– Свѣдѣнія, добытыя отъ нихъ о р. Амуръ и о краѣ. – Командировка Чихачева и Орлова. – Возвращеніе ихъ въ Петровское. – Исходъ 1851 года.– Окончательное занятіе устья р. Амуръ

- Изслѣдованіе направленія Хинганскаго хребта, отъ истока р. Уди. – Притонъ бѣглыхъ русскихъ. – Командировка подпоручика Орлова. – Экспедиція Бошняка на Сахалинъ. – Инструкція Чихачеву. – Возвращеніе Орлова. – Результаты его командировки. – Первая зимняя почта изъ Аяна. – Мое донесеніе генералъ-губернатору отъ 20 февраля 1852 г. – Частное письмо къ нему

- Возвращеніе Бошняка.– Его донесеніе.– Прибытіе Березина.– Записка Чихачева.– Отправленіе Березина въ распоряженіе Чихачева.– Инструкція Березину.– Декларація 11 апрѣля 1852 г.– Командировка Бошняка въ с. Ухтре.– Начало судостроенія въ при-амурскомъ краѣ. – Письмо Н. Н. Муравьева отъ 28 декабря 1851 г. – Депеша Кашеварова.– Предписаніе Кашеварову отъ 15 апрѣля 1852 г.– Депеша главному правленію компаніи.

- Донесеніе генералъ-губернатору 15 апрѣля 1852 г.– Проявленіе цивилизаціи между гиляками.– Крещеніе ихъ.– Распространеніе огородничества между ними.– Донесеніе Н. М. Чихачева.– Свѣдѣнія, собранныя имъ о рѣкахъ Амгунь и Гиринь и о народахъ, обитающихъ по берегамъ ихъ.– Южный при-амурскій и при-уссурійскій край, по разсказамъ манджуровъ

- Южное прибрежье Татарскаго залива по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ туземцевъ. – Путешествіе Чихачева изъ залива де-Кастри въ Петровское. – Донесеніе Бошняка о протокѣ Уй.– Рѣки: Биджи и Пильду.– Обслѣдованіе протока и озера Кизи.– Лѣвый берегъ р. Амуръ между с. Ухтрэ и устьемъ р. Амгунь. – Донесеніе Березина о пути по Амуру. – Съемка топографа Понова. – Результатъ изслѣдованій гг. Бошняка, Чихачева, Березина, Попова и Воронина.– Прибытіе корвета „Оливуца“. – Донесеніе начальника Николаевскаго поста. – Увѣдомленіе Завойко.– Отвѣтъ генералъ-губернатора

- Донесеніе Кашеварова 14 іюля 1852 г.– Наше грустное положеніе.– Мѣры, принятыя мною противъ голодной смерти.– Донесеніе генералъ-губернатору 20 мая 1852 г.– Инструкція Воронину и Бошняку. – Ихъ экспедиція и цѣль ея. – Донесенія Березина, Воронина и Бошняка

- Прибытіе въ Петровское бота „Кадьякъ“ и компанейскаго корабля.– Экспедиція Бошняка въ при-амгуньскій край 5-го ноября 1852 г. – Донесеніе генералъ-губернатору 7 ноября 1852 г. – Письмо къ нему.– Высочайшее повелѣніе 20 іюня 1852 г. – Донесеніе генералъ-губернатору о намѣреніи занять Кизи и де-Кастри, 4 декабря 1852 г.– Донесенія Березина, Разградскаго и Бошняка.– Окончательное разрѣшеніе пограничнаго вопроса.– Изслѣдованіе озеръ: Самагировъ и Чихчагировъ.– Заключеніе 1852 года

- Цѣль дальнѣйшихъ командировокъ гг. офицеровъ.– Инструкція Петрову 5 января 1853 г.– Инструкціи Березину и Разградскому 8 января 1853 г.– Инструкція лейтенанту Бошняку 12 февраля.– Донесенія А. И. Петрова. – Высочайшее повелѣніе, сообщенное 28 сентября 1852 г. генералъ-губернатору Государемъ Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ.– Мое донесеніе генералъ-губернатору отъ 25 февраля 1853 г. – Депеша главнаго правленія компаніи отъ 15 октября 1852 г. о доставленіи въ 1853 году пароваго барказа для экспедиціи. – Занятіе залива де-Кастри и основаніе склада въ селеніи Кизи.– Цѣль командировки гг. Разградскаго и Орлова вверхъ по Амуру, 17 марта.– Донесеніе Разградскаго отъ 21 апрѣля 1853 года и Бошняка отъ 15 апрѣля. – Предписаніе Управляющаго Морскимъ Министерствомъ Августѣйшаго Генералъ-адмирала. 201 – 211

- Мои распоряженія въ Николаевскѣ.– Предписаніе Разградскому отъ 23 мая 1853 г. – Донесеніе гг. Воронива и Разградскаго отъ 31 мая. – Сущность донесенія Н. К. Бошняка отъ 20 іюня.– Состояніе залива де-Кастри. – Состояніе берега между заливомъ де-Кастри и гаванью Императора Николая (Хаджи). 212224

- Предписаніе генералъ-губернатора отъ 2 марта 1853 г. – высочайше утвержденный штатъ амурской экспедиціи. – Сущность отношенія Завойко. – Донесеніе генералъ-губернатору отъ 25 іюня 1853 г. – Предписанія генералъ-губернатора отъ 15 апрѣля 1853 г. и отъ 23 апрѣля. – Письмо Н. В. Буссе отъ 6 іюля 1853 г. – Слѣдствіе распоряженій высшаго правительства. – Планъ дѣйствій моихъ въ іюлѣ 1853 г.– Распоряженія мои доктору Орлову 14 іюля. – Письмо мое генералъ-губернатору отъ 14 іюля 1853 г.

- Плаваніе на транспортѣ „Байкалъ“ въ іюлѣ и августѣ 1853 г.– Занятіе Императорской гавани и острова Сахалина.– Подкрѣпленіе постовъ въ заливѣ де-Кастри и въ селеніи Кизи. – Мои приказанія г. Орлову.– Прибытіе въ Петровское.– Мои предположенія въ августѣ 1853 года.– Прибытіе въ экспедицію священника Гавріила и г. Бачманова, 9 августа.– Причины, связывавшія всѣхъ чиновъ экспедиціи въ одну дружную семью.– Донесеніе г. Буссе отъ 26 августа 1853 г.

- Причины, побудившія меня идти въ Аянъ.– Объясненіе мое съ г. Буссе.– Г. Буссе назначается зимовать на Сахалинъ.– Дѣйствія мои въ Аянѣ и переговоры съ Кашеваровымъ.– Отношеніе мое В. С. Завойко, отъ 2 сентября 1853 г. – Распоряженіе Бачманову.– Плаваніе на кораблѣ „Николай“ изъ Петровскаго въ заливъ Анива.– Встрѣча съ японцами. – Селеніе Тамарнанива.– Слѣдствіе вашей рекогносцировки, произведенной 21 сентября.– Занятіе Тамарнанива 22 сентября 1853 г.– Объявленіе японцамъ и аинамъ. – Декларація для доставленія японскому правительству.– Инструкція г. Буссе

- Прибытіе въ Императорскую гавань. – Инструкція лейтенанту Бошняку, 2-го октября 1853 года.– де-Кастри. – Шхуна „Востокъ“.– Поѣздка на оленяхъ къ озеру Кизи.– Возвращеніе въ Петровское.– Донесеніе генералъ-губернатору отъ 27-го октября 1853 г.– Извѣстіе изъ де-Кастри. – Командировка Петрова въ Императорскую гавань.– Донесеніе Д. И. Орлова о Сахалинѣ и Императорской гавани. – Донесенія командировъ транспорта „Иртышъ“ и корабля „Николай“.– Извѣстія изъ Константиновскаго поста.– Донесеніе Н. В. Буссе отъ 2-го октября

- Мѣры, принятыя мною для обезпеченія Константиновскаго поста.– Извѣстіе о разрывѣ съ Турціей и о возможномъ разрывѣ съ западными державами.– Постройка парохода „Аргунь“. – Мои дѣйствія одобрены Государемъ Императоромъ.– Увѣдомленіе г. Кашеварова.– Донесеніе г. Буссе изъ Муравьевскаго поста, 9 января 1854 года. – Выписка изъ журнала г. Рудановскаго объ изслѣдованіи рѣки Сосуя. – Сѣверо-восточный и восточный беретъ залива Анива, по описи Рудановскаго.– Бухты: Иноскомонай и Тебесани. – Рѣка Кархпуне и озеро Тообучи.– Юрта Тоитзе.– Пути въ Найбу. – Восточный и западный берегъ Сахалина до мысовъ Тубу и Нотора.– Заключеніе Н. В. Рудановскаго о заливѣ капитана Невельскаго (Идунки) и свѣдѣнія, собранныя имъ о поселеніи на Сахалинѣ тунгусовъ

- Сообщеніе Самарина о пути изъ Муравьевскаго поста.– Путь отъ селенія Гунупъ.– Права Россіи на Сахалинъ.– Сообщеніе восточнаго берега съ западнымъ. – Путь Самарина изъ залива Терпѣнія до селенія Аркой. – Письмо мое къ Н. В. Буссе отъ 22-го декабря 1853 г.– Увѣдомленіе Петрова 12-го февраля 1854 г. – Опись р. Хунгари и пути въ Императорскую гавань.– Донесеніе Н. К. Бошняка.– Посылка запасовъ въ Императорскую гавань.– Приказаніе Н. К. Бошняку.– Мое донесеніе и письмо генералъ-губернатору, 25-го февраля 1854 г.

- Предписаніе Н. В. Буссе отъ 1 марта 1854 г.– Положеніе наше въ Петровскомъ. – Посылка Разградскаго вверхъ по Амуру.– Спускъ по Амуру людей подъ начальствомъ генералъ-губернатора.– Мое отправленіе изъ Петровскаго для слѣдованія вверхъ по Амуру. – Распоряженія мои г. Бачманову.– Наши силы въ при-амурскомъ краѣ.– Высочайшее повелѣніе 22 апрѣля 1853 г. – Листъ въ Пекинъ 16 іюня 1853 г. – Путешествіе Н. Н. Муравьева и торжественныя встрѣчи.– Мое путешествіе вверхъ по Амуру и затѣмъ въ заливъ де-Кастри. – Донесеніе Бошпяка. – Встрѣча моя съ генералъ-губернаторомъ 14 іюня 1854 г.– Спускъ нашей флотиліи по Амуру

- Донесеніе Завойко изъ Петропавловска о недостаткѣ продовольствія. – Мнѣніе генералъ-губернатора и прибывшихъ съ нимъ лицъ о нашей границѣ съ Китаемъ.– Представленіе мое генералъ-губернатору о невозможности ввести фрегатъ „Палладу“ въ лиманъ безъ паровыхъ средствъ. – Смерть моей дочери и болѣзнь жены. – Соглашеніе Н. Н. Муравьева и Е. В. Путятина о вводѣ судовъ въ амурскій лиманъ. – Прибытіе Муравьева въ Петровское. – Донесеніе Н. Н. Муравьева о моихъ дѣйствіяхъ. – Путешествіе на оленяхъ изъ Петровскаго въ Николаевскъ,– Предположеніе о непріятелѣ. – Неудачный вводъ фрегата „Паллада“ въ лиманъ.– Отправленіе генералъ-губернатора и его распоряженія. – Предписаніе его мнѣ отъ 10-го августа. – Предписаніе Унковскому. – Мое путешествіе съ семействомъ изъ Петровскаго въ Николаевскъ. – Фрегатъ „Паллада“ въ Императорской гавани.– Распоряженія мои о размѣщеніи командъ. – Генералъ-губернаторъ въ Аянѣ.– Шхуна „Востокъ„. – Корабль р.-а. к. „Ситха“. – Транспортъ „Байкалъ“.– Плаваніе шхуны „Востокъ“. – Донесеніе Римскаго-Корсакова о побѣдѣ въ Петропавловскѣ

- Соображенія мои о положеніи Петропавловска.– Представленіе генералъ-губернатору о необходимости перенести этотъ портъ въ при-амурскій край, 27 октября 1854 года. Надежды и предположеніе, что мнѣ благовременно дадутъ знать о снятіи Петропавловска.– Мое производство въ контръ-адмиралы.– Увѣдомленіе отъ Синицына изъ Императорской гавани. – Цѣль англо-французовъ въ Восточномъ океанѣ.– Командировка прапорщика Кузнецова въ Императорскую гавань.– Инструкціи.– Письмо мое Н. Н. Муравьеву отъ 12 апрѣля 1855 г.– Положеніе амурской экспедиціи въ зиму съ 1854 на 1855 годъ.– Прибытіе семействъ изъ Петропавловска. – Моя поѣздка въ де-Кастри.– Свѣдѣнія о снятіи Петропавловскаго порта.– Нападеніе непріятеля на наши суда.– Мои распоряженія.– Прибытіе въ заливъ де-Кастри. – Военный совѣтъ.– Мое предположеніе.– Рѣшеніе совѣта. – Отправленіе эскадры въ лиманъ.– Возвращеніе въ Николаевскъ – Донесеніе Бутакова о прибытіи нашихъ судовъ къ мысу Лазареву.– Причины снятія Петропавловскаго порта.– Слѣдованіе изъ него нашей эскадры.– Посылка Мартынова.– Прибытіе къ мысу Лазарева С С. Лесовскаго.– Взятіе въ плѣнъ Мусина-Пушкина.– Шхуна „Хеда“.– Прибытіе на ней Е В. Путятина и К Н. Посьета въ Николаевскъ.– Спускъ генералъ-губернатора по Амуру и прибытіе его въ Маріинскій постъ. – Закрытіе амурской экспедиціи. – Мое новое назначеніе.– Отчетъ амурской экспедиціи. – Необходимость постовъ по р. Амуръ. – Наша граница съ Китаемъ.– Почему не принято мое мнѣніе. – Вводъ въ р. Амуръ фрегата „Аврора“ и другихъ судовъ.– Личный составъ амурской экспедиціи

- Наше положеніе въ исходѣ 1855 года.– Предложеніе Н. Н. Муравьева о границѣ по Амуру. – Его распоряженія.– Подъемъ вверхъ по Амуру адмирала Е. В. Путятина на катерѣ „Надежда“.– Основаніе Кутомандскаго поста.– Несбывшіяся предположенія.– Коммерческіе корабли Сѣверо-Американскихъ Штатовъ: „Пальмето“ и „Берингъ“.– Уничтоженіе въ лиманѣ корабля россійско-американской компаніи. – Прибытіе непріятельскихъ судовъ въ заливъ де-Кастри. – Высадка непріятеля въ этомъ заливѣ.– Донесеніе изъ Императорской гавани.– Цѣль посылки туда г. Разградскаго.– Мое представленіе о томъ, что не слѣдуетъ затоплять фрегатъ „Паллада“. – Переписка генералъ-губернатора съ манджурами. – М. С. Корсаковъ въ Айгунѣ.– Лагерь въ де-Кастри.– Плаваніе вверхъ по Амуру. – Распоряженія Н. В. Буссе.– Выходъ изъ Николаевска фрегата „Авроpa“, корвета „Оливуца“ и транспорта „Двина“. – Транспортъ „Иртышъ“.– Возвращеніе мое въ Петербургъ. – Слухи въ Петербургѣ о моихъ дѣйствіяхъ. – Милостивыя слова Государя Императора.– Образованіе Приморской области.– Капитанъ 1-го ранга Козакевичъ назначается исправляющимъ должность военнаго губернатора Приморской области.– Посольство графа Е. В. Путятина.– Заселеніе лѣваго берега р. Амура. – Плаваніе по Амуру графа Путятина и его поѣздка въ Китай.– Цѣль высадки Рудановскаго на Сахалинъ, въ 1857 году.– Дѣйствія графа Путятина въ Китаѣ.– Переговоры о границѣ возлагаются на Н. Н. Муравьева.– Сосредоточеніе нашихъ войскъ на Амурѣ.– Предварительныя распоряженія Н. Н. Муравьева.– Назначеніе уполномоченныхъ отъ китайскаго правительства

- Основаніе города Благовѣщенска.– Первое свиданіе генералъ-губернатора въ Айгунѣ съ китайскими уполномоченными. – Предложеніе генералъ-губернатора.– Проэктъ договора.– Ультиматумъ.– Айгунскій трактатъ 16-го мая 1858 года;. – Подписаніе и размѣнъ трактата. – Письмо отъ Н. Н. Муравьева. – Приказъ генералъ-губернатора 18-го мая 1858 года.– Плаваніе Н. Н. Муравьева и прибытіе въ Николаевскъ.– Состояніе Николаевска въ 1858 году. – Освященіе перваго храма на рѣкѣ Амуръ.– Основаніе Софійска. – Плаваніе по рѣкѣ Сунгари. – Айгунскій амбань посѣщаетъ генералъ-губернатора въ Благовѣщенскѣ.– Цѣль этого посѣщенія.– Отвѣтъ Н. Н. Муравьева на статьи Дзянъ-Зюна.– Тьянцзинскій трактатъ.– Ратификація айгунскаго трактата.– Путешествіе Мартынова изъ Тьянцзина въ Петербургъ. – Награды. – Краткое обозрѣніе дѣятельности морскихъ офицеровъ въ при-амурскомъ краѣ

ОТЪ РЕДАКТОРА.

Геннадій Ивановичъ, древній потомственный дворянинъ Костромской губерніи, Сольгалицкаго уѣзда, родился 25-го ноября 1813 года, въ усадьбѣ Дракинѣ. 8-го апрѣля 1829 г. онъ поступилъ въ морской кадетскій корпусъ, а 21-го декабря 1832 года выпущенъ изъ корпуса мичманомъ, съ назначеніемъ въ 27-й экипажъ. Во время пребыванія въ корпусѣ, онъ каждое лѣто плавалъ, сначала на корпусной эскадрѣ, а потомъ, по переходѣ въ гардемаринскую роту, на корабляхъ: „Великій князь Михаиль“ и „Кульмь“, крейсеровавшихъ въ Финскомь заливѣ и Балтійскомъ морѣ. Въ чинѣ мичмана, Геннадій Ивановичъ слушалъ высшій курсъ морскихъ наукъ къ офицерскихъ классахъ (нынѣ Николаевская Морская Академія) и въ то же время, лѣтніе мѣсяцы, плавалъ на корабляхъ: „Прохоръ“, „Іезекіиль“ и ,,Кронштадтъ“, и на фрегатахъ: „Помона“ и ,,Венусъ“. 28-го Марта 1836 года, по окончаніи курса офицерскихъ классовъ, Геннадій Ивановичъ былъ произведенъ въ лейтенанты. Въ этомъ чинѣ онъ ежегодно плавалъ на судахъ вмѣстѣ съ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ.

Покойный адмиралъ любилъ вспоминать дни, проведенные имъ въ 1836 году на фрегатѣ „Беллона“, съ 1837 по 1843 годъ, включительно, на фрегатѣ ,,Аврора“ и 1844, 1845 и 1846 годы на кораблѣ „Ингерманландъ“. Корабль этотъ съ 12-го августа 1845 по 19-е іюля 1846 г. находился въ плаваніи въ Средиземномъ морѣ.

Первый крестъ, св. Станислава 4-й степени, Геннадій Ивановичъ получилъ въ 1838 году (5-го декабря). Въ 1841 г. (6-го декабря) онъ былъ награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени, а 15-го іюля 1846 года, т. е. по возвращеніи изъ дальняго плаванія на кораблѣ „Ингерманландъ“, за отличіе по службѣ, произведенъ въ капитанъ-лейтенанты. Лѣто 1847 Геннадій Ивановичъ плавалъ на томъ же кораблѣ „Ингерманландъ“, крейсеровавшемъ въ Нѣмецкомъ морѣ, въ составѣ сводной дивизіи, подъ флагомъ контръ-адмирала Епанчина 2-го. Въ продолженіе 19 лѣтъ (съ 1829–1847) ни одного лѣта Геннадій Ивановичъ не провелъ на берегу, а потому, естественно, изучилъ морское дѣло въ совершенствѣ. Зимніе мѣсяцы, въ первые годы своей службы, какъ сказано выше, онъ слушалъ лекціи въ офицерскихъ классахъ, а въ послѣдующіе подготовлялся къ рѣшенію того великаго вопроса, который описываетъ адмиралъ самъ въ этихъ запискахъ. Рѣка Амуръ и восточное побережье Сибири всегда составляли его завѣтную мечту. Онъ никакъ не могъ допустить, чтобы такая громадная рѣка, какъ Амуръ, могла теряться въ пескахъ и не быть судоходною. Постоянно занимаясь этимъ вопросомъ и хорошо ознакомясь съ скудной еще въ то время литературой амурскаго края, Геннадій Ивановичъ такъ ясно представлялъ себѣ всѣ послѣдующія открытія въ этомъ краѣ и принадлежность его Россіи, что шелъ туда какъ бы съ готовымъ планомъ и дѣйствовалъ рѣшительно, какъ бы въ давно знакомой мѣстности. Изъ записокъ автора читатели увидятъ, что иниціатива амурскаго вопроса всецѣло принадлежитъ ему. Товарищи и сослуживцы Геннадія Ивановича хорошо помнятъ, какъ онъ лелѣялъ амурскій вопросъ и съ какою удивительною энергіею онъ взялся за его рѣшеніе, когда, въ 1848 году, ему представилась только тѣнь возможности осуществить свою мечту. Въ этомъ году онъ былъ назначенъ командиромъ транспорта „Байкалъ“, на которомъ долженъ былъ доставить въ Петропавловскъ провіантъ. Не пропуская ни одного дня, Геннадій Ивановичъ лихорадочно готовитъ къ отплытію транспортъ, пишетъ въ то же время письмо генералъ-губернатору Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву и подымаетъ въ Петербургѣ давно уже погребенный амурскій вопросъ. Командиръ транспорта проситъ разрѣшенія воспользоваться остаткомъ времени для изслѣдованія лимана и устья Амура, проситъ, какъ милости себѣ, новыхъ трудовъ, борьбы съ природой и массы лишеній въ невѣдомомъ краѣ! Такое самоотверженіе и неуклонное преслѣдованіе разъ задуманной цѣли обнаруживаютъ въ Геннадіѣ Ивановичѣ не только патріота, глубоко преданнаго Престолу и Отечеству, но и человѣка съ большимъ запасомъ ума, рѣшительности и энергіи. Все это и проявилъ Геннадій Ивановичъ въ періодъ службы, описываемый имъ самимъ въ предлагаемыхъ запискахъ. Результатъ его дѣятельности – присоединеніе къ Россіи при-амурскаго и при-уссурійскаго края – всѣмъ извѣстенъ и имя Невельскаго, тѣсно связанное съ этимъ знаменательнымъ фактомъ, не умретъ въ потомствѣ. Миръ праху твоему труженикъ науки, герой и гражданинъ!

По окончаніи подвиговъ, описываемыхъ въ настоящей книгѣ, Геннадій Ивановичъ возвратился въ Петербургъ, былъ назначенъ членомъ Ученаго Отдѣленія Морскаго Техническаго Комитета и состоялъ въ этой должности до 17-го апрѣля 1876 года, когда смерть – эта коса, немилосердно подкашивающая всѣхъ смертныхъ безъ разбора, скосила и этого знаменитаго мужа и піонера амурскаго края. Геннадій Ивановичъ скончался послѣ двухгодовой тяжкой болѣзни, имѣя 62 года отъ роду.

Адмиралъ пользовался глубокимъ уваженіемъ и любовью семьи, но интересы отечества всегда ставилъ выше семейныхъ. Молодая супруга его, только что оставившая школьную скамью, съ свойственною одной русской женщинѣ энергіею и привязанностью къ мужу, безропотно всюду слѣдовала за нимъ и раздѣляла съ нимъ всѣ лишенія и опасности среди дикихъ племенъ. Глубоко задумавъ вопросъ о присоединеніи амурскаго края къ Россіи, адмиралъ оставался вѣрнымъ ему до послѣднихъ своихъ дней: ни женитьба, ни печальная обстановка молодой жены, ни голодная смерть первой дочери его – ничто, ничто не помѣшало ему довести до конца разъ начатое дѣло. Молодая смолянка не только никого не стѣсняла, но, напротивъ, была душею всего маленькаго общества. Ея помѣщеніе – одна комната въ наскоро поставленной избѣ, а гости-дикари, до того грязные, что не подошелъ бы къ нимъ близко! Для Екатерины Ивановны, между тѣмъ, эти гости были дорогіе,– они одни могли помочь ея мужу въ его изслѣдованіяхъ; она глубоко понимала это и несла безропотно свой крестъ сама, другой разъ, безъ необходимой пищи, она несетъ послѣдніе куски дикарямъ-гостямъ, чтобы только развязать имъ языки и такимъ образомъ облегчить мужу своему путь къ открытіямъ. Я не имѣю разрѣшенія на преданіе гласности всѣхъ подвиговъ Екатерины Ивановны, но надѣюсь, что рано или поздно они будутъ обнародованы.

Въ морской литературѣ имя адмирала встрѣчается только подъ статьями, написанными въ защиту его любимаго вопроса. Слогъ автора, какъ въ тѣхъ статьяхъ, такъ и въ предлагаемыхъ запискахъ – своебразенъ, но своеобразность эта происходила отъ лихорадочности, съ которою онъ всегда отстаивалъ интересы отечества и особенно свой вопросъ. Такъ всегда адмиралъ говорилъ и писалъ, такимъ его всѣ знали, пусть же и въ посмертныхъ запискахъ своихъ онъ останется вѣрнымъ себѣ, тѣмъ болѣе, что не одежда краситъ человѣка, а человѣкъ одежду.

Настоящія записки адмиралъ писалъ въ послѣдніе годы своей жизни и кончилъ ихъ за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, но издать уже не успѣлъ. Онѣ изданы супругою адмирала, на средства Ученаго Отдѣленія Морскаго Техническаго Комитета.

В. Вахтинъ.

ГЛАВА I.

Краткое обозрѣніе событій, совершившихся на рѣкѣ Амурѣ съ 1643 по 1689 г.– Первоначальныя свѣдѣнія о при-амурскомъ краѣ.– Поярковъ и его экспедиція съ 1639 по 1646 г. Хабаровъ и его завоевавіе въ при-амурскомъ краѣ – Степановъ.– Черниговскій и его дѣйствія.– Возобновленіе Албазина.– Положеніе наше на Амурѣ въ 1684 году. Осада Албазина китайцами. Ея послѣдствія.

Дѣйствія нашихъ моряковъ на отдаленномъ Востокѣ съ 1849 по исходъ 1855 г., т. е. со времени прибытія въ амурскій лиманъ военнаго транспорта „Байкалъ“ до времени перенесенія изъ Камчатки на устье рѣки Амура (Николаевскъ) Петропавловскаго порта и сосредоточенія здѣсь нашей эскадры, находившейся тогда въ Восточномъ океанѣ, имѣютъ непосредственную связь съ событіями, совершившимися на рѣкѣ Амуръ съ 1643 по 1689 г. и различными затѣмъ предположеніями и экспедиціями, являвшимися въ Охотское море и Татарскій заливъ, а потому, чтобы уяснить всю важность упомянутыхъ дѣйствій, составляющихъ основаніе къ утвержденію за Россіею при-амурскаго и при-уссурійскаго края съ островомъ Сахалинымъ, необходимо представить краткій обзоръ всѣхъ предшествовавшихъ 1849 году событій, совершившихся на отдаленномъ Востокѣ, и ихъ послѣдствія. Эти событія въ главныхъ чертахъ таковы:

Въ первой половинѣ XVII вѣка отважная вольница русскихъ искателей добычи распространила владѣнія Россіи до прибрежьевъ Охотскаго моря. На рѣкѣ Ленѣ явились остроги Киринскъ и Якутскъ, а на рѣкѣ Уди – Удскій. Здѣсь-то въ 1639 году русскіе узнали отъ тунгусовъ о существованіи, по южную сторону горъ, большихъ рѣкъ: Джи (Зеи), впадающей въ Шилькаръ или Маму (Амуръ) {Относительно происхожденія имени Амуръ существуетъ большое разногласіе. Риттеръ производитъ его отъ гилякскаго слова „ямуръ“ – большая вода, другіе же отъ „Эмуръ“, какъ называлась прежде маленькая рѣчка Албазинъ, вливающаяся въ Амуръ. Всѣ народы, живущіе по Амуру, даютъ ему различныя названія; китайцы и манджуры, напримѣръ, называютъ его Куэнъ-тонгомъ и считаютъ его за притокъ Сунгари (Шунгала). Ред.}, которая, въ свою очередь, впадала въ Шунгалъ или Сангарнула (Сунгари), и что въ Шунгалъ вливается большая рѣка Амгунь, по которой живутъ тунгусы; что къ нимъ наткисы привозятъ съ Шунгала хлѣбъ и разныя матеріи и разсказываютъ, будто на рѣкахъ Джи и Шилккарѣ живутъ дучеры и дауры, занимающіеся хлѣбопашествомъ; что у нихъ много скота, матерій и серебра и, наконецъ, что вся страна по Шилькару, Джи и Шунгалу изобилуетъ пушными звѣрями. Этихъ извѣстій было достаточно, чтобы двинуть нашу вольницу въ тѣ невѣдомыя и далекія страны. По распоряженію Якугскаго воеводы Петра Петровича Головина, въ іюнѣ 1643 года была снаряжена туда партія изъ 132-хъ человѣкъ вольницы, казаковъ и промышленниковъ подъ командою казака Пояркова. Поярковъ изъ Якутска, слѣдуя по Ленѣ, повернулъ въ Алданъ и, достигнувъ устья рѣки Учура, направился по этой рѣкѣ и по ея притоку Ганагъ. Здѣсь застали его холода: онъ бросилъ свои лодки с съ 90 человѣками охотниковъ изъ команды, перевалилъ на лыжахъ по глубокому снѣгу чрезъ Становой хребетъ и, таща за собою на салазкахъ провіантъ и оружіе, вышелъ на вершину рѣки Брянбы. Слѣдуя по этой рѣкѣ и по рѣкѣ Джи (Зеѣ). Поярковъ съ своею вольницею, къ веснѣ 1644 г. достигъ Шилькара (Амура), имѣя на пути по Зеѣ неоднократные стычки съ туземцами. Затѣмъ Поярковъ направился на лодкахъ внизъ по Амуру и, пройдя Щеки, гдѣ рѣка прорѣзаетъ горы, вступилъ въ рѣку Шунгаль {Часть рѣки Амура отъ устья Сунгари до лимана называлась туземцами и китайцами Шунгаломъ. Они считали эту часть продолженіемъ Сунгари (Шунгала). Ред.} (Сунгари). Эту послѣднюю онъ принялъ за продолженіе Шилькара, а потому Шилькаръ и часть Шунгала названы имъ однимъ именемъ Амуръ. Слѣдуя далѣе, онъ достигъ ея устья, гдѣ у гиляковъ, близь Амгуни основалъ острогъ и остался в немъ зимовать.

Подчинивъ гиляковъ Россіи и собравъ с нихъ ясакъ: 12 сороковъ соболей и 16 собольихъ шубъ, онъ, с открытіемъ навигаціи 1645 года, пустился к сѣверу, вдоль берега Охотскаго моря. Три мѣсяца Пояркова, носило на льдахъ по морю и наконецъ, выкинуло на берегъ близь устья рѣки Удьи. На устье этой рѣки Поярковъ зазимовалъ, а весною слѣдующаго 1646 года перешелъ отсюда черезъ горы на верховье Маи; построивъ здѣсь лодки, онъ спустился по этой рѣкѣ въ Алданъ и Лену и 12 іюля того же года прибылъ в Якутскъ.

Это былъ первый походъ русскихъ въ при-амурскій край, продолжавшійся три года и открывшій путь дальнѣйшимъ предпріятіямъ. Поярковъ съ своею горстью отважной вольницы въ продолженіе трехъ лѣтъ прошелъ болѣе 7,000 верстъ, три раза зимуя на пути и о результатахъ своего путешествія, преисполненнаго неимовѣрныхъ трудовъ, донесъ якутскому воеводѣ Головину, что по рѣкамъ Шилькару и Шунгалу живутъ дучеры и дауры и что эта страна называется ими Дауріею. За даурами, доносилъ онъ, по Шунгалу, до рѣки Уссури и ниже ея, на 4 дня пути, обитаютъ тольды или ачаны: далѣе наткисы, а затѣмъ гиляки; что всѣ эти народы никому не подвластны, и, въ заключеніе, Поярковъ представилъ, что этотъ край можно подчинить русскому владычеству, имѣя 300 человѣкъ хорошо вооруженнаго войска. Изъ числа этихъ людей онъ предлагалъ половину оставить въ 3-хъ или 4-хъ острогахъ, а остальныхъ 150 человѣкъ употреблять на разъѣзды для усмиренія тѣхъ изъ иноземцевъ, которые окажутся непокорными и не будутъ платить ясака; ибо, по его мнѣнію, отъ всѣхъ обитающихъ въ этой странѣ жителей нельзя ожидать серьезнаго сопротивленія. Что же касается до продовольствія этихъ войскъ, то его найдется въ изобиліи у туземцевъ. Такое мнѣніе о легкости пріобрѣтенія Амура было весьма естественно, ибо Поярковъ, незнакомый еще съ краемъ, упустилъ изъ виду самое важное обстоятельство: что но рѣкѣ Шунгалу (Сунгари) можно было ожидать на помощь инородцамъ военныя силы изъ сосѣдней съ этимъ краемъ Манджуріи; тѣмъ болѣе, что въ это время вмѣсто монгольской династіи вступила на престолъ Китая династія манджурская.

Разсказы Пояркова о богатствѣ края и его обитателяхъ понудили Хабарова въ 1649 г. явиться къ якутскому воеводѣ Дмитрію Андрееву Франбекову съ просьбою дозволить ему идти на Амуръ, набравъ съ собою вольныхъ людей, которыхъ онъ будетъ содержать на свой счетъ. Ерофей Хабаровъ былъ сольвычегодскій уроженецъ, промышленникъ. Цѣль этого похода состояла въ приведеніи дауровъ въ ясачное положеніе. 6 марта 1649 г. якутскій воевода далъ ему наказную память и нѣсколько казаковъ. Отрядъ Е. Хабарова, при отправленіи изъ Якутска, состоялъ изъ 70 человѣкъ. Хабаровъ не слѣдовалъ по тому пути, но которому шелъ Поярковъ; тунгусы показали ему другую дорогу на Амуръ, а именно: по рѣкамъ Олекмѣ и Тугиру, затѣмъ волокомъ чрезъ Становой хребетъ на р. Урку, а по ней до р. Амура. Отъ устья Урки, по разсказамъ тунгусовъ, до жилища богатаго и сильнаго даурскаго князя Левкоя былъ всего одинъ день ходьбы.

Въ первое лѣто 1649 г. Хабаровъ дошелъ только до устья Тугира. Въ 1650 г., 18 января, пустился въ путь вверхъ по рѣкѣ Тугиру, перевалилъ черезъ хребетъ и достигъ р. Амура. Провѣдавъ о приходѣ русскихъ, князь Левкой оставилъ всѣ жилыя мѣста свои, такъ что Хабаровъ никого не встрѣтилъ, Оставивъ безъ вниманія первыя пустыя жилья, онъ остановился въ послѣднемъ. Здѣсь увидѣлся съ княземъ Левкоемъ, котораго увѣрилъ, что цѣль прибытія на Амуръ русскихъ состоитъ только въ собраніи ясака и не заключаетъ въ себѣ никакихъ другихъ враждебныхъ намѣреній противъ туземцевъ. Имѣя съ собою малое число людей, сравнительно съ численностію туземцевъ князя Левкоя, Хабаровъ вернулся тѣмъ же путемъ въ Якутскъ. Якутскій воевода дозволилъ ему набрать гораздо болѣе людей и Хабаровъ въ 1651 г. снова отправился тѣмъ же путемъ на Амуръ, остановился при устьѣ рѣчки Албазинъ и здѣсь основалъ городъ того же имени. Отсюда онъ со всею своею командою пошелъ внизъ по рѣкѣ.

Первое встрѣченное имъ отъ Албазина жилое мѣсто состояло изъ 3-хъ городковъ, принадлежавшихъ 3-мъ князьямъ: Гогудару, Онгозмѣ и Лотодину. Туземцы сначала хотѣли обороняться и заграждали путь Хабарову, но, при первыхъ выстрѣлахъ его отряда, заперлись въ городкахъ; Хабаровъ требовалъ сдачи, но они не сдавались. Начался приступъ: русскіе сдѣлали проломъ въ стѣнѣ перваго городка и ворвались въ него; затѣмъ были взяты второй и третій. Въ этомъ дѣлѣ убито дауровъ болѣе 60 человѣкъ, взято въ плѣнъ до 200 мужчинъ, 240 женщинъ, 118 дѣтей, 267 лошадей и 115 штукъ рогатаго скота.

Хабаровъ, пробывъ здѣсь 6 недѣль, поплылъ внизъ по Амуру и чрезъ 2 1/2 дня достигъ устья рѣки Зеи, ниже которой, на правомъ берегу Амура, стоялъ городъ Талгинъ; это было владѣніе князя Кокорея. Жители этого города и окрестностей приняли присягу въ вѣрности русскимъ и обязались платить ясакъ, но послѣ этого всѣ они бѣжали. Хабаровъ сжегъ Талгинъ и пошелъ внизъ по Амуру; шесть дней онъ плылъ до Шунгала. За Шунгаломъ жили ачане; у нихъ, около устья Уссури, Хабаровъ остался зимовать, въ большомъ ачанскомъ уллусѣ. Укрѣпившись въ немъ, онъ отрядилъ сотню людей изъ своей команды, вверхъ по Амуру, искать добычи. Туземцы въ числѣ 1,000 челов. напали на 70 челов. русскихъ, оставшися въ Ачанскѣ; русскіе отразили это нападеніе: ачане и дауры бѣжали.

Отправленная партія вернулась съ судами, нагруженными добычею и продовольствіемъ. Хабаровъ началъ приводить Ачанскъ въ оборонительное положеніе. Такая предосторожность оказалась не лишнею. Отраженные и ограбленные нашими, дучеры и ачане просили помощи у манджуровъ, и намѣстникъ китайскаго богдыхана въ Манджуріи приказалъ князю Изинею, въ городѣ Нюмъ-гутѣ (Нингути) собрать войско и идти на русскихъ. 2,000 человѣкъ манджуровъ, съ княземъ Изинеемъ, отправились на помощь ачанамъ и дучерамъ; три мѣсяца шло это войско до мѣстопребыванія Хабарова; оно имѣло 8 пушекъ, 30 фузей и 12 папардовъ (орудіе изъ глины, употреблявшееся для подорванія стѣнъ). 24 марта 1652 г. манджуры подошли подъ ачанскій городъ и открыли по немъ пальбу. Цѣлый день съ обѣихъ сторонъ шла перестрѣлка: непріятель успѣлъ сдѣлать проломъ въ стѣнѣ и ворвался въ городъ. Хабаровъ отбилъ это нападеніе и затѣмъ сдѣлалъ вылазку, взялъ у непріятеля двѣ самыя большія пушки и обратилъ ихъ на него.

Непріятель, потерявъ 670 человѣкъ убитыми и большую часть запасовъ, отступилъ. Съ открытіемъ навигаціи, Хабаровъ отправился вверхъ по рѣкѣ, для избранія болѣе ближняго мѣста къ Якутску, откуда можно было бы имѣть помощь, въ случаѣ вторичнаго нападенія манджуровъ. Между Шунгаломъ и Зеей, Хабаровъ встрѣтилъ 140 чел. казаковъ, посланныхъ къ нему изъ Якутска съ порохомъ и свинцомъ. Соединившись съ ними и продолжая путь далѣе, вверхъ по Амуру, онъ намѣревался поставить на устьѣ Зеи острогъ, но здѣсь начались несогласія и раздоры въ его отрядѣ, изъ котораго 100 челов. бѣжало на грабежъ. Лишенный болѣе трети своего отряда, Хабаровъ долженъ былъ оставить свое намѣреніе и, продолжая подниматься съ остальными людьми вверхъ по рѣкѣ, достигъ устья рѣки Кумары, гдѣ построилъ укрѣпленный острогъ. Съ нарочными людьми, отправленными отсюда въ Якутскъ, Хабаровъ требовалъ оттуда подкрѣпленія въ 600 челов., для завоеванія рѣки Амура; но изъ Якутска не могли послать такого большаго отряда и съ тѣми же посланцами написали объ этомъ просьбу въ Москву.

Въ Москвѣ, еще до прибытія этихъ посланцевъ, вслѣдствіе полученныхъ отъ якутскаго воеводы донесеній о дѣйствіяхъ Пояркова и Хабарова на Амурѣ, рѣшено было отправить къ Хабарову помощь и возстановить порядокъ. Съ этою цѣлью, въ 1662 году, уже посланъ быль изъ Москвы дворянинъ Дмитрій Ивановъ Зиновьевъ, которому было поручено: поощрить казаковъ на Амурѣ, прибавить къ находящейся тамъ командѣ 150 человѣкъ, усилить ихъ снарядами, навѣдаться о положеніи нашихъ на Амурѣ и, наконецъ, приготовить все нужное къ отправленію на Амуръ 3,000 войска, которое предполагалось двинуть туда подъ командою князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовскаго. Предположеніе это, однако, не осуществилось, а между тѣмъ слава о при-амурскомъ краѣ все болѣе и болѣе распространилась по Сибири. Все населеніе Лены до Верхоленска стремилось туда и многіе бѣжали тайно, такъ что необходимо было принять мѣры для прекращенія побѣговъ.

Зиновьевъ прибылъ на Амуръ въ августѣ 1658 г. и встрѣтилъ Хабарова въ устьѣ рѣки Зеи. Его прибытіе не порадовало казаковъ, потому что онъ главнымъ образомъ пріѣхалъ для того, чтобы возстановить порядокъ въ этой разбойнической вольницѣ и по возможности обратить ихъ къ земледѣлію. Послѣднее было особенно необходимо, чтобы заготовить продовольствіе для войска, которое предполагалось сюда отправить. Казаки не были привычны къ такому труду, они до тѣхъ поръ ходили по Амуру только съ цѣлью грабежа и поживы на счетъ туземцевъ.

Къ довершенію неудовольствія казаковъ, Зиновьевъ взялъ съ собою въ Москву Хабарова, а вмѣсто него оставилъ казака Онуфрія Степанова. Въ Москвѣ Хабаровъ былъ принятъ очень милостиво и пожалованъ саномъ боярина, но на Амуръ уже болѣе не поѣхалъ.

Степановъ съ устья Зеи, изъ зейскаго острога, отправился внизъ по Амуру; входилъ въ рѣку Шунгалъ, добылъ тамъ много хлѣба и зимовалъ у дучеровъ (близъ Хинганскаго хребта, около устья рѣки Буреи). Весной 1654 г. онъ пошелъ вверхъ по Шунгалу и послѣ трехъ-дневнаго плаванія за горами, отъ которыхъ начинается Манджурія, встрѣтился съ манджурскимъ отрядомъ. Послѣдній не хотѣлъ пускать его далѣе, вверхъ по рѣкѣ, но послѣ краткаго боя русскіе обратили отрядъ въ бѣгство. Степановъ, узнавъ отъ плѣнныхъ, что манджуры предоставляютъ русскимъ владѣть всѣмъ этимъ мѣстомъ только до горъ и не хотятъ пускать ихъ далѣе, по Шунгалу, а также что они для этого сосредоточиваютъ тамъ большія силы, вышелъ изъ Шунгала, собралъ ясакъ съ дауровъ, дучеровъ и ачанъ и расположился зимовать въ зейскомъ острогѣ. Вскорѣ послѣ этого изъ Енисейска, чрезъ Байкальское озеро, на подкрѣпленіе Степанову, прибылъ сотникъ Петръ Бекетовъ. На пути, у устья рѣки Нерчинъ, онъ основалъ нерчинскій острогъ. Бекетовъ и Степановъ на зиму расположились въ кумарскомъ, албазинскомъ и зейскомъ острогахъ; они подчинили владычеству Россіи всѣ завоеванія Хабарова, т. е. земли дауровъ, дучеровъ, гольдовъ, наткисовъ, гиляковъ и страну вверхъ по теченію Шунгала, до хребта. Главныя наши силы на Амурѣ были тогда сосредоточены въ кумарскомъ острогѣ.

Манджуры такъ много терпѣли отъ грабежа нашихъ казаковъ, ходившихъ даже внутрь ихъ страны, что рѣшились удалить русскихъ изъ кумарскаго острога. Для этого въ 1655 г. они собрали до 10,000 войска съ 15 орудіями и повели осаду острога. 20 марта они начали стрѣлять по острогу и въ ночь съ 24 на 25 число сдѣлали приступъ; но русскіе отбили ихъ и обратили въ бѣгство. Непріятель снялъ осаду и отступилъ, потерпѣвъ большой уронъ въ людяхъ: у него было взято 2 пушки, до 800 ядеръ и болѣе 80 пуд. пороха. Собранный, съ покореннаго при-амурскаго края, ясакъ и отбитые у манджуровъ трофеи Степановъ отправилъ въ Москву. Тамъ, по полученіи этихъ извѣстій, предположено было сдѣлать изъ при-амурскаго края особое воеводство, совершенно отдѣльное отъ якутскаго и нерчинскаго, но для этого ожидали окончательнаго нашего утвержденія на Амурѣ. На слѣдующій годъ (1656) Степановъ изъ кумарскаго острога поплылъ внизъ по Амуру, входилъ въ рѣку Сунгари и поднимался по ней до манджурскаго города Нингуты; награбилъ здѣсь огромное количество хлѣба и другихъ продовольственныхъ запасовъ и, отправивъ все это по нашимъ острогамъ, самъ поплылъ внизъ по рѣкѣ. У гиляковъ, противъ устья р. Амгуни, онъ построилъ косогорскій острогь, въ которомъ остался зимовать. На слѣдующій 1657 г., собравъ съ гиляковъ и наткисовъ богатый ясакъ, Стелановъ пошелъ вверхъ по Амуру; на этомъ пути онъ встрѣтилъ берега пустыми и всѣ селенія разрушенными. По призыву китайскаго богдыхана, всѣ жители съ Амура переселились внутрь Манджуріи; вольницѣ казаковъ нельзя было уже разсчитывать кормиться чужимъ добромъ: грабить было некого и, чтобы не умереть съ голоду, имъ пришлось трудиться самимъ. Степановъ былъ въ величайшемъ затрудненіи; казаки, не привыкшіе ни къ дисциплинѣ, ни къ труду, начали производить набѣги на манджуровъ и грабить ихъ. Повелѣній изъ Москвы: жить мирно съ туземцами и манджурами и отнюдь не производить набѣговъ и грабительства, казаки и вольница не слушали; на Амурѣ была полная анархія. Между тѣмъ, въ 1656 году, приказомъ изъ Москвы, воеводой въ нерчинскій край былъ назначенъ енисейскій воевода Аѳанасій Филипповичъ Пашковъ; ему же поручено было имѣть главное начальство и на Амурѣ. Пашковъ, слѣдуя на Амуръ въ 1658 году, укрѣпилъ Нерчинскъ и основалъ здѣсь главное свое мѣстопребываніе. Степанову, на Амуръ, онъ послалъ указъ и строжайшее подтвержденіе, чтобы казаки не ходили въ Манджурію, а занимались хлѣбопашествомъ и вообще чтобы они не производили набѣговъ и грабительствъ, а жили бы мирно. Не смотря на это, Степановъ съ 500 казаковъ отправился на фуражировку, вверхъ по рѣкѣ Сунгари, въ Манджурію и тамъ встрѣтился съ большою силою манджуровъ. Произошла упорная битва: 270 челов. казаковъ и съ ними Степановъ были убиты, остальные бѣжали; часть изъ нихъ вернулась въ Якутскъ, а 17 челов. въ 1661 году явились съ этимъ извѣстіемъ въ Нерчинскъ, къ воеводѣ Пашкову. Съ этихъ поръ до 1665 г. на Амурѣ не произошло ничего замѣчательнаго.

Въ 1665 г. толпа вольницы, предводительствуемая Никитою Черниговскимъ, убила въ Биринскѣ якутскаго воеводу Лаврентія Авдѣева Обухова. Боясь наказанія, Черниговскій, съ нѣкоторыми изъ своей шайки, бѣжалъ на Амуръ и поселился въ Албазинѣ, который, послѣ разгрома Степанова, былъ пустъ, какъ почти и всѣ остроги наши, основанные по Амуру Хабаровымъ и Степановымъ. Албазинъ былъ тогда главнымъ нашимъ пунктомъ на Амурѣ. Черниговскій собралъ съ окрестныхъ жителей и дауровъ ясакъ и все послалъ въ Нерчинскъ, Пашкову, извѣщая его о возобновленіи Албазина. Въ 1672 г., при урочищѣ Брюсяномъ камнѣ, близь Албазина, по желанію албазинцевъ, іеромонахомъ Гермогеномъ былъ заложенъ монастырь во имя Спаса Всемилостивѣйшаго и въ этомъ же году Пашковъ отправилъ изъ Нерчинска въ Албазинъ нѣсколько семей крестьянъ, для разведенія хлѣбопашества. Черниговскій, по представленію Пашкова, былъ прощенъ.

Во избѣжаніе столкновеній съ китайцами на Амурѣ, въ 1675 г. изъ Москвы было отправлено въ Китай посольство; посланникомъ былъ переводчикъ посольскаго приказа грекъ Никита Спофарій. Это посольство не добралось до Пекина и не имѣло никакихъ послѣдствій. На Амурѣ все было тихо.

Въ 1681 г. изъ Албазина была послана на р. Амуръ экспедиція для приведенія амгунскихъ, тугурскихъ и прибрежныхъ инородцевъ въ ясачное положеніе. Въ этихъ видахъ и были основаны на рѣкахъ Амгунѣ и Тугурѣ остроги: на Амгунѣ, при устьяхъ рѣкъ Делина и Нимелана: усть-делинскій и усть-нимеланскій, а на Тугурѣ – тугурскій. Всѣ инородцы по берегамъ этихъ рѣкъ были подчинены русскому владычеству. Такимъ образомъ, къ 1681 г. не только весь при-амурскій край составлялъ владѣніе Россіи, но, благодаря вліянію на туземцевъ изъ ачанскаго и косогорскаго остроговъ, мы, кромѣ того, владѣли бассейномъ рѣки Уссури и частью Сунгари, до горъ. Положеніе наше на рѣкѣ Амуръ въ то время было таково: главный и укрѣпленный пунктъ страны былъ Албазинъ, затѣмъ остроги по Амуру, внизъ отъ Албазина: кумарскій, зейскій, косогорскій и ачанскій; на рѣкѣ Амгуни – усть-делинскій и усть-нимеланскій, а на рѣкѣ Тугурѣ, около 100 верстъ отъ ея устья, тугурскій. Кромѣ того, по рѣкѣ Амуру находились земледѣльческія деревни и слободы: Андрюшкина Игнатина, Монастырщина, Покровская, Озерная и друг.

Въ 1684 г. весь при-амурскій край былъ названъ отдѣльнымъ албазинскимъ воеводствомъ; городу Албазину были даны особый гербъ и печать. Первымъ воеводою былъ Алексѣй Толбузинъ. Между тѣмъ китайцы и манджуры, встревоженные нашимъ сосѣдствомъ и вліяніемъ на сопредѣльныя Манджуріи страны, рѣшились выжить русскихъ съ Амура. Наши посты внизъ по рѣкѣ отъ Албазина сдѣлались первымъ предметомъ ихъ нападенія. Всѣ они были ими раззорены, а въ 1685 г. непріятельская сила, состоявшая изъ 5,000 человѣкъ, приплывшихъ на 100 судахъ, и 10,000 человѣкъ, прибывшихъ изъ Цицикора, сухимъ путемъ, съ 150 полевыми и 50 осадными орудіями, подступила къ Албазину и требовала его сдачи. 12 іюня 1685 г., послѣ того какъ албазинцы отвергли предложеніе манджуровъ о добровольной сдачѣ, началась канонада съ манджурскихъ батарей. Въ Албазинѣ было всего 450 человѣкъ гарнизона подъ начальствомъ воеводы Толбузина; недостатокъ огнестрѣльнаго оружія и снарядовъ не дозволилъ русскимъ отстоять острожекъ, и непріятельская артиллерія разрушила его. Наши вступили въ переговоры и непріятель согласился отпустить Толбузина съ его командою и жителями Албазина въ Нерчинскъ; только 25 челов. приняли предложеніе манджуровъ отдаться имъ и увлекли съ собою священника Максима Леонтьева, основавшаго въ Пекинѣ первую русскую церковь. Албазинъ былъ раззоренъ и непріятельская сила потянулась въ Айгунъ – манджурскій городъ, основанный предъ симъ ниже устья Зеи,– на правомъ берегу Амура. Не смотря однако на такой дурной оборотъ нашихъ дѣлъ въ Дауріи, сосѣднее съ нею нерчинское воеводство сдѣлало снова попытку занять Албазинъ и при-амурскій край; почему въ 1686 г., по приказанію нерчинскаго воеводы Власова, албазинскіе выходцы съ полковникомъ Аѳанасіемъ фонъ-Бейтономъ и тѣмъ же Толбузинымъ отправились на Амуръ и возобновили разрушенный Албазинъ. На берегахъ Амура снова явились наши острожки и населеніе; русскіе по прежнему начали обработывать брошенныя ими поля, а инородцы стали вносить имъ ясакъ. Въ 1687 г. хлѣбъ въ Албазинѣ продавался: рожь и овесъ по 9 коп. за пудъ, пшеница 12 коп., горохъ и конопляное сѣмя по 30 коп. Китайцы и манджуры встревожились нашимъ вторичнымъ поселеніемъ на берегахъ Амура и китайскій императоръ (богдыханъ) Каханъ-Си далъ повелѣніе во что бы то ни стало выгнать русскихъ съ Амура.Въ іюнѣ 1687 г. передъ Албазиномъ явилось манджурское войско, состоявшее изъ 8,000 человѣкъ съ 40 орудіями. Русскіе сожгли всѣ дома внѣ крѣпости, перешли въ нее и выкопали себѣ тамъ землянки; всѣхъ нашихъ въ крѣпости было 736 чел. Манджуры прикрыли свой лагерь деревянною стѣною, но русскіе частію уничтожили ее калеными ядрами и частію взорвали; тогда непріятель окружилъ свой станъ землянымъ валомъ и поставилъ на немъ пушки. 1 сентября манджуры пытались взять крѣпость приступомъ, но были отбиты съ большою потерею. Къ несчастію, между осажденными въ Албазинѣ отъ тѣсныхъ помѣщеній открылась цынга и, къ довершенію бѣдствій, храбрый воевода Толбузинъ въ сентябрѣ былъ убитъ пушечнымъ ядромъ; послѣ него начальство принялъ полковникъ Бейтонъ. Не смотря на постоянное дѣйствіе полевой и осадной манджурской артиллеріи, осада Албазина шла безуспѣишо; въ концѣ ноября непріятель перемѣнилъ ее на блокаду, а въ маѣ 1688 г. снялъ и ее и отступилъ на 4 версты. У Бейтона въ Албазинѣ оставалось только 66 человѣкъ, остальные же частію были убиты, а частію умерли отъ цынги. Непріятель по терялъ болѣе половины своего войска. Въ это критическое время внезапно пріѣхалъ изъ Пекина гонецъ съ повелѣніемъ богдыхана о прекращеніи осады Албазина, подъ тѣмъ предлогомъ, что о разграниченіи земель идутъ съ обѣихъ сторонъ переговоры. Манджуры и китайцы отступили отъ Албазина и 30 августа 1688 г. возвратились въ Айгунъ.

Посольство Головина и заключеніе нерчинскаго трактата въ 1689 году.– Величайшая заслуга Головина заключается въ первомъ пунктѣ трактата.– Мнѣніе китайскаго правительства.– Наше положеніе послѣ нерчинскаго трактата.

Въ Москвѣ поняли, что безъ утвержденія границъ между Россіею и Китаемъ нельзя прочно владѣть краемъ, а потому были посланы въ Пекинъ одинъ за другимъ два гонца, канцеляристы Венуковъ и Логиновъ, съ увѣдомленіемъ о начатіи переговоровъ и о назначеніи съ нашей стороны уполномоченнымъ окольничаго Ѳедора Алексѣевича Головина. Вторымъ лицомъ при переговорахъ былъ нерчинскій воевода Иванъ Астафьевичъ Власовъ; дѣлами управлялъ дьякъ Семенъ Корницкій. Съ китайской стороны были высланы 8 сановниковъ, которые прибыли въ окрестность Нерчинска съ огромной свитой и 10,000 пѣшаго и коннаго войска, подъ предлогомъ доставленія посольству съѣстныхъ припасовъ. Въ качествѣ переводчиковъ, съ китайцами были два іезуита: Жербильонъ и Перейра. Съ нашей стороны у Головина и во всемъ нерчинскомъ краѣ было менѣе 500 человѣкъ войска. При такомъ перевѣсѣ китайцевъ въ численной силѣ, Головинъ не могъ дѣлать настоятельныхъ требованій на уступку Россіи прнамурскаго края, и китайцы, вмѣсто мирныхъ переговоровъ, начали прямо грозить нападеніемъ на Нерчинскъ, если Головинъ не согласится на ихъ предложеніе: уничтожить Албазннъ и отдать всю Даурію Китаю. Головинъ протестовалъ противъ этихъ насильственныхъ дѣйствій и не соглашался на ихъ предложеніе. Тогда китайцы начали вооружать противъ насъ недавно покоренныхъ бурятъ нерчинскаго края и, вмѣстѣ съ ними готовились осаждать Нерчинскъ, въ которомъ находилось наше посольство; при этомъ свое требованіе они повторили Головину въ видѣ ультиматума.

Головинъ, находясь въ такомъ безвыходномъ положеніи, предложилъ имъ прислать проэктъ о разграниченіи. 21-го августа этотъ проэктъ былъ присланъ Головину отъ китайцевъ въ слѣдующемъ видѣ: „Граница между Россіею и Китаемъ должна идти отъ вершины рѣки Горбицы до истоковъ рѣки Уди, а отсюда по вершинамъ горъ, направляющихся къ сѣверу и оканчивающихся Чукотскимъ носомъ.“ Вмѣстѣ съ присылкою проэкта они просили немедленнаго отвѣта на него. На этотъ разъ они измѣнили смыслъ проэкта, такъ какъ въ предлагавшемся въ первый разъ условіи, въ видѣ ультиматума, на который Головинъ согласился, "граница была означена по Хинганскому хребту, до моря, а о сѣверныхъ горахъ и Чукотскомъ носѣ ничего не упоминалось.“ На эти послѣднія несообразныя требованія Головинъ не отвѣчалъ. Китайскіе уполномоченные, тщетно прождавъ 3 дня отвѣта отъ Головина и видя, что онъ никакъ не согласится съ ихъ предложеніемъ и что принудить его къ этому могутъ только военныя дѣйствія, боялись дѣлать насиліе, которое не привело бы ни къ какому результату, а только навлекло бы гнѣвъ богдыхана, и объявили Головину, что они отказываются отъ послѣдняго предложенія и желаютъ съ нимъ кончить дѣло на основаніи перваго ихъ предложенія, на которое онъ согласился. Къ этому побуждали еще китайцевъ, во-первыхъ, іезуиты и, во-вторыхъ, желаніе ихъ отстоять, во что бы то ни стало, Даурію, подъ которою они понимали всю страну по теченію Амура, до сліянія этой рѣки съ рѣкою Сунгари.

Такъ какъ ни китайцамъ, ни Головину не были хорошо извѣстны приморскія страны, и Головинъ усматривалъ, что китайцы хлопочутъ главное о Дауріи, гдѣ всѣ рѣки, вливающіяся въ Амуръ, какъ то: Зея, Бурея и друг., текутъ отъ сѣвера къ югу, то, по возобновленіи переговоровъ, онъ настаивалъ, чтобы въ трактатѣ было упомянуто о направленіи рѣкъ и чтобы страна къ морю осталась безъ разграниченія. Китайцы согласились и 26 августа 1669 г. былъ подписанъ нерчинскій трактатъ – первый и самый важный дипломатическій актъ въ сношеніяхъ Россіи съ Срединнымъ государствомъ. Первые два пунута этого трактата, относящіеся до при-амурскаго края, выражены такъ:

"Рѣка Горбица, которая впадаетъ, идучи внизъ, въ рѣку Шилку, близъ рѣки Черной, рубежъ между обоими государствами постановить; такожде отъ вершины тоя рѣки каменными (становыми) Хинганскими горами (хребтомъ), начиная отъ вершины рѣки и по самымъ вершинамъ тѣхъ горъ до вершины рѣки Уди, а далѣе, по тѣмъ же горамъ, до моря протяженнымъ, обоихъ государствъ Державу тако раздѣлитъ, яко всѣмъ рѣкамъ, малымъ и великимъ, которыя съ полуденной стороны сихъ горъ впадаютъ въ рѣку Амуръ, быти во владѣніи Ханскаго государства, тѣмъ же рѣкамъ, которыя текутъ съ другой стороны и по всѣмъ другимъ направленіямъ этихъ горъ, быти подъ Державою Царскаго Величества Россійскаго государства, и всѣ земли сущіи между тою рѣкою Удью и принятыми вышесказанными пограничными горами до моря неограничены нынѣ да пребываютъ, поелику на оныя полномоченные послы Царскаго Величества указу не имѣютъ и отлагаютъ неограниченными до иного благополучнаго времени, съ которое Царское Величество и Богдыханское Величество похощутъ о томъ послати послы посланники любительными пересылками, и тогда, или чрезъ грамоты, или чрезъ пословъ, тыи неограниченныя земли покойными и пристойными случаи успокоити и разграничити могутъ“.

Въ 3-мъ пунктѣ трактата сказано: городъ Албазинъ, который построенъ былъ со стороны Царскаго Величества, раззорить до основанія и также на Амурѣ прибывающихъ всѣхъ русскихъ людей со всѣми при нихъ запасами и пожитками перевести въ предѣлы Царскаго Величества.

Вслѣдствіе этого договора, осенью 1689 г. и весною 1690 г. всѣ люди изъ Албазина и съ Амура перешли въ Нерчинскъ, а Албазинъ былъ сожженъ манджурами до основанія.

Сибирская лѣтопись того времени такъ говоритъ объ этомъ происшествіи: „Россіяне несправедливымъ образомъ, перемогающею силою непріятелей, съ Амура вытѣснены, и что еще несправедливѣе насильственнымъ мирнымъ заключеніемъ рѣка Амуръ за китайцами осталась“ {Ежемѣсячныя сочиненія, октябрь, 1767 г., стран. 328.}.

Этотъ краткій обзоръ событій, совершившихся на рѣкѣ Амурѣ съ 1643–1689 г., ясно показываетъ, что не желаніе завладѣть и утвердиться въ бассейнѣ одной изъ величайшихъ рѣкъ, вливающихся въ Восточный океанъ, а заманчивые слухи о богатствѣ обитающихъ тамъ народовъ и жажда корысти вызвали предпріимчивыхъ завоевателей Сибири,– вольницу казаковъ и промышленниковъ,– на подвигъ завладѣнія Амуромъ. Но здѣсь наша вольница встрѣтила независимые народы, сосѣдственные сильному и устроенному государству, всегда готовому подать имъ помощь. Въ остальной Сибири эта отважная вольница не встрѣчала такихъ препятствій и потому не могла предвидѣть, что дѣйствія ея въ при-амурскомъ краѣ должны быть совершенно иныя и болѣе сообразованы съ условіями страны. „Предпріятія русскихъ на Амурѣ въ 17-мъ столѣтіи“, говоритъ Риттеръ, „могли бы имѣть важныя послѣдствія, если бы они умѣли воспользоваться завоеваніями Хабарова, которыя открыли имъ возможность проложить путь къ крайнимъ предѣламъ Азіи и основать богатую житницу“. Дѣйствительно, того и другого мы могли бы достигнуть весьма легко, а именно слѣдовало бы: а) учредить порядокъ и дисциплину между вольницей русскихъ на Амурѣ; б) прекратить разъѣзды казаковъ на грабежи къ инородцамъ и въ Манджурію; в) стараться привлекать инородцевъ къ себѣ ласковымъ съ ними обращеніемъ, строгимъ огражденіемъ неприкосновенности ихъ собственности, уваженіемъ коренныхъ ихъ обычаевъ и уничтоженіемъ сбора съ нихъ ясака; наконецъ, г) основаніемъ по берегамъ Амура и его притокамъ земледѣльческихъ поселеній.

Между тѣмъ московское правительство, сознавая всю важность открытій Пояркова и завоеваній Хабарова, посылаетъ на Амуръ, какъ мы видѣли, съ упомянутою выше цѣлью, Зиновьева. Какъ лицу, облеченному высшею правительственною властію, Зиновьеву слѣдовало бы, пользуясь любовью казаковъ къ Хабарову и уваженіемъ всѣхъ находившихся тогда на Амурѣ русскихъ, вмѣстѣ съ нимъ и съ помощію изъ Якутска и Нерчинска, установить, въ сказанныхъ видахъ, порядокъ и твердую власть на Амурѣ и направить Хабарова къ поддержанію этого. Но Зиновьевъ, увозя съ собою Хабарова, оставляетъ на Амурѣ вмѣсто него Степанова, человѣка, не понимающаго важности лежащей на немъ обязанности,– грубаго, дерзкаго и способнаго только производить грабежи и набѣги. Затѣмъ московскіе приказы, не принимая во вниманіе, что завоеваніемъ амурскаго бассейна обязаны были распоряженіямъ изъ Якутска и что поэтому якутскіе воеводы, какъ лица близко заинтересованныя въ этомъ славномъ дѣлѣ, могли бы съ большимъ вниманіемъ наблюдать за порядками на Амурѣ и съ энергіею помогать тамъ нашему водворенію и утвержденію, а также, что сообщеніе Якутска съ при-амурскимъ краемъ не можетъ быть прервано непріязненными покушеніями; вмѣсто того, чтобы оставить этотъ край, требующій установленій въ немъ порядка и непрестанной помощи, въ непосредственномъ вѣдѣніи якутскихъ воеводъ, дѣлаютъ его отдѣльнымъ, подъ управленіемъ Степанова, и черезъ это уничтожаютъ рвеніе къ нему изъ Якутска.

Послѣ Степанова этотъ край поступаетъ подъ непосредственное начальство и управленіе Пашкова, человѣка болѣе заинтересованнаго завладѣніемъ Забайкалья чѣмъ Амура. Пашковъ останавливается въ Нерчинскѣ, заботясь не о приведеніи въ порядокъ дѣлъ на Амурѣ, а объ обезпеченіи сообщенія Нерчинска съ Иркутскомъ; при-амурскій же край дѣлается пристанищемъ разбойниковъ и людей подобнаго закала. Воздвигается Албазинъ, изъ котораго, по слѣдамъ Степанова, въ сосѣднюю Манджурію отправляются партіи на грабежи. Въ это же время московскіе приказы, какъ бы довольные присылкою съ Амура награбленнаго ясака, вмѣсто того, чтобы озаботиться скорѣйшею высылкою туда надлежащей военной силы, требованной еще якутскими воеводами,– медлятъ и ограничиваются одними пустыми переговорами и отписками. Китайское правительство, усматривая постоянный хаосъ на Амурѣ и не предвидя конца набѣгамъ и грабежамъ на сосѣдственную провинцію Манджурію, находится въ необходимости принять рѣшительныя мѣры. Когда китайское войско, уничтоживъ всѣ русскіе остроги въ при-амурскомъ краѣ, подступило къ единственному остававшемуся у насъ пункту – Албазину, въ Москвѣ только тогда какъ бы опомнились и снарядили Головина съ 500 казаковъ. Головинъ, вступивъ въ Забайкалье, находитъ этотъ край не только не устроеннымъ, но и не огражденнымъ отъ безпрестанныхъ на него нападеній монголовъ. Онъ находится вынужденнымъ употребить для этого почти всю приведенную имъ силу, лишается поэтому средствъ заставить китайцевъ уважать общенародныя государственныя права, и, являясь такимъ образомъ какъ бы въ плѣну у китайцевъ,– подписываетъ нерчинскій трактатъ, по которому Россія лишается всѣхъ завоеваній Хабарова.

Все вышесказанное ясно показываетъ, что такая печальная развязка произошла единственно отъ тогдашнихъ приказныхъ правителей, а не отъ того, какъ утверждаютъ и настоящіе приказные бюрократы, что будто бы не наступила тогда еще пора для русскихъ завладѣть Амуромъ.

Но каковы бы ни были московскія приказныя ошибки и дикія своекорыстныя побужденія амурской вольницы, приведшія къ таковымъ печальнымъ для Россіи послѣдствіямъ, безпристрастное потомство должно помнить и съ удивленіемъ взирать на геройскіе подвиги самоотверженія первыхъ піонеровъ и завоевателей при-амурскаго края, часто платившихся жизнію и кровью за свое молодечество и удаль. Потомство съ признательностью сохранитъ имена ихъ, дошедшія до насъ въ сибирскихъ повѣствованіяхъ, потому что они первые проложили путь по неизвѣстной рѣкѣ, открыли существованіе неизвѣстныхъ до того времени народовъ и, хотя не оставили никакихъ свѣдѣній о главномъ обстоятельствѣ, обусловливающемъ значеніе рѣки и страны, ею орошаемой,– именно о состояніи ея устья и прибрежьевъ, но уже своимъ водвореніемъ на ея берегахъ доставили Россіи неоспоримое право къ возвращенію этой страны.

Чтобы понять вмѣстѣ съ этимъ огромную заслугу, оказанную Россіи Головинымъ, необходимо обратиться къ смыслу перваго пункта, заключеннаго имъ нерчинскаго трактата. Мы видѣли, что манджуры и туземцы подъ рѣкою Амуромъ разумѣли только ту часть рѣки, которая идетъ до устья Сунгари и знали, что только двѣ большія рѣки, Зея и Бурея (притоки Амура), вытекаютъ изъ каменныхъ, пограничныхъ горъ и текутъ на югъ. Мы видѣли также, что горы, идущія къ сѣверу отъ вершины рѣки Уди, огибающія Охотское море и оканчивающіяся Чукотскимъ носомъ, не приняты за пограничныя, а оставлены во владѣніи Россіи; слѣдовательно, граница наша, долженствовавшая идти по горамъ, изъ которыхъ выходятъ рѣки Зея и Бурея,– не могла имѣть направленіе сѣверное, а какое либо иное, съ условіемъ, что горы эти, принятыя за пограничныя, должны упираться въ море; но въ какое море: Охотское или Корейское – не обозначено; а между тѣмъ оба эти моря омываютъ прибрежья при-амурскаго бассейна. Соображая всѣ эти обстоятельства со смысломъ выраженія нерчинскаго трактата, т. е. что граница Россіи отъ верховья рѣки Горбицы должна идти по становому Хинганскому хребту до верховья рѣки Уди, а оттуда по тому же хребту до моря протяженному, и что всѣ рѣки, выходящія изъ этого хребта и идущія отъ него по всѣмъ направленіямъ кромѣ южнаго, принадлежатъ Россіи, выходитъ, что Головинъ, настоявъ на такомъ выраженіи въ трактатѣ, обусловилъ только границу собственно Дауріи; слѣдовательно, только то пространство рѣки Амура, которое принималось манджурами за Шилькаръ или Маму; все же остальное пространство бассейна рѣки Амура, до моря, оставилъ не только неопредѣленнымъ, но главное въ зависимости отъ направленія пограничныхъ горъ, верховья рѣки Уди и рѣкъ, вытекающихъ изъ этихъ горъ; а также отъ того обстоятельства, въ какое море эти горы упираются: въ Охотское или Корейское. Эти-то обстоятельства и оставили за Россіею полное право на возвращеніе отъ Китая амурскаго бассейна. Весьма естественно, что они и возродили, въ особенности въ сибирякахъ, надежду на скорое утвержденіе этой страны за Россіею. Сожалѣніе о потери при-амурскаго края распространялось въ то время еще болѣе разсказами вышедшихъ съ Амура людей: они долго не могли забыть привольнаго житья своего въ этомъ краѣ. Названіе Благословенной земли, оставшееся между потомками албазинскаго воеводства, вполнѣ говорило сибирякамъ въ пользу его. Да и могли ли албазинцы забыть землю, которую отстаивали съ такими усиліями, имѣя дѣло съ сильными тогда манджурами, покорившими Китай и всѣ сосѣдніе съ нимъ народы. Дѣйствительно, происшествія, совершившіяся тогда на Амурѣ, составляютъ рядъ безпримѣрныхъ подвиговъ русскихъ, и эти подвиги занимаютъ лучшія страницы въ исторіи колонизаціи Сибири. Что же касается до неумѣренной молвы о природныхъ богатствахъ тамошняго края, о которомъ албазинцы въ спискахъ и лѣтописяхъ своихъ отзывались съ такимъ преувеличеніемъ, то это было только влеченіе къ новому поселенію, которое безъ сомнѣнія было лучше якутскаго и сосѣдняго съ нимъ нерчинскаго края. Казакамъ въ особенности нравилась вольная безотвѣтственная жизнь: они свободно разъѣзжали по Амуру и Сунгари,– сбирали ясакъ и брали что хотѣли. Смѣлость ихъ доходила до того, что многіе изъ нихъ ходили и грабили даже во внутрь Манджуріи. Подобная жизнь была по сердцу россійской удалой вольницѣ. Въ теченіе немногихъ лѣтъ по Амуру было построено нѣсколько острожковъ, деревень, крестьянскихъ заимокъ, мельницъ и однодворокъ. При усиленныхъ военныхъ дѣйствіяхъ съ манджурами, жители этихъ селеній, раскинутыхъ на огромное разстояніе, покидали свои жилища и, для отраженія непріятеля, собирались въ главные пункты: въ кумарскій или албазинскій острогъ.

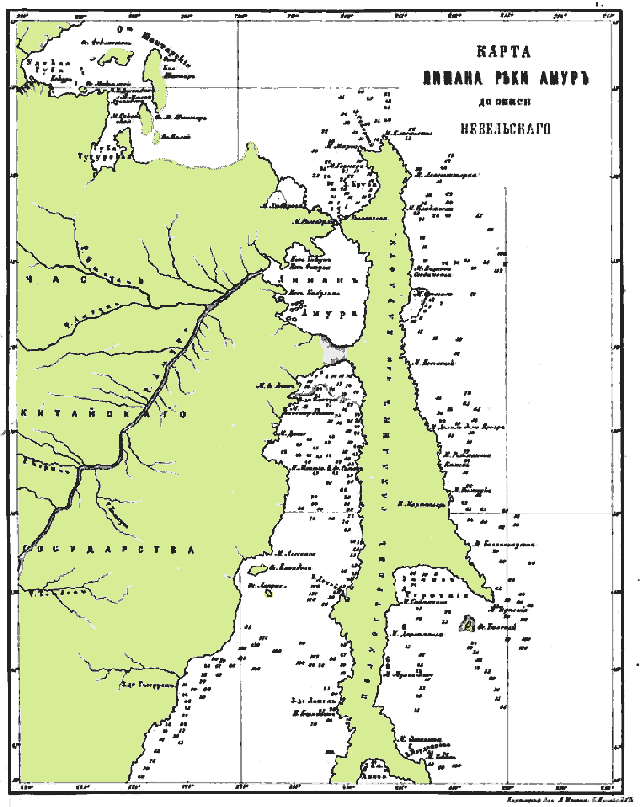

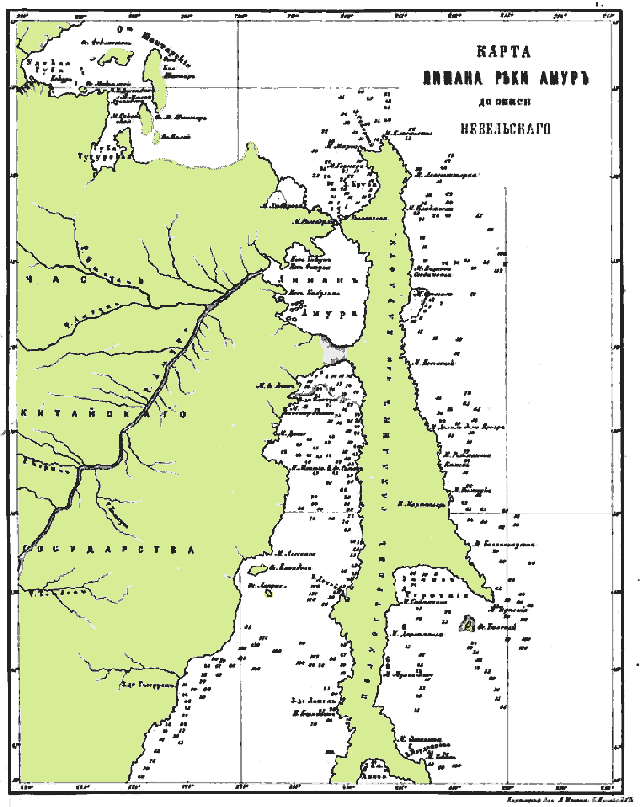

Вспоминая о дѣйствіяхъ нашихъ на Амурѣ въ описываемый періодъ времени, нельзя не упомянуть, что по географической картѣ, напечатанной при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, граница наша показана: на востокѣ – Охотское море съ устьемъ р. Амуръ, на юго-востокѣ – рѣка Амуръ до устья Шунгала (Сунгари), на югѣ – отъ устья Шунгала по Шилькару (Амуру) и далѣе по горнымъ хребтамъ и рѣкамъ до р. Исети. Въ составъ владѣній нашихъ входили всѣ земли, завоеванныя при царяхъ Михаилѣ Ѳедоровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ, и ихъ жители (кромѣ сѣверныхъ инородцевъ), какъ то: гиляки, наткисы, гольды, ачане, дучеры, дауры, тунгусы и буряты.

Китай, завладѣвъ такимъ образомъ при-амурскимъ краемъ, прервалъ сообщеніе Забайкалья съ моремъ, и Сибирь осталась вполнѣ чуждою всякому развитію. Стоитъ только внимательно взглянуть на карту Сибири, чтобы оцѣнить всю важность этой потери: полоса земли въ нѣсколько тысячъ верстъ, удобная для жизни осѣдлаго человѣка и составляющая собственно Восточную Сибирь, гдѣ сосредоточивалось и могло развиться далѣе ея народонаселеніе, а съ нимъ и жизнь края, ограничивается: на югѣ – недоступными для сообщенія цѣпями горъ и песчаными морями; на сѣверѣ: ледяными, безконечными тундрами, прилегающими къ такому же ледяному океану; на западѣ: единственными путями, чрезъ которые только и можно наблюдать и направлять ея дѣйствія къ дальнѣйшему развитію, наравнѣ съ общимъ развитіемъ нашего отечества,– путями, чрезъ которые только и возможно увеличеніе ея населенія; на востокѣ – опять недоступными для сообщенія горами, болотами и тундрами. Всѣ огромныя рѣки, ея орошающія: Лена, Индигирка, Колыма и друг., которыя при другомъ направленіи и положеніи могли бы составить благо для края,– текутъ въ тотъ же Ледовитый, почти недоступный, океанъ и чрезъ тѣ же, недоступныя для жизни человѣка, пространства.

Ясно, что край, находившійся въ такомъ положеніи, не могъ никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ правильно развиться.

Между тѣмъ природа не отказала Восточной Сибири въ средствахъ къ этому развитію; она надѣлила ее и плодоносными землями, и здоровымъ климатомъ, и внутренними водяными сообщеніями, связывающими ее болѣе или менѣе съ остальною Россіею, и богатствами благородныхъ и друг. металловъ, – элементами, ручающимися за благоденствіе ея жителей и за ея постепенное и возможное развитіе; если только ей открыть путь, посредствомъ котораго она могла бы свободно сообщаться съ моремъ. Единственный такой путь представляетъ собою, когда-то потерянная нами, рѣка Амуръ. Эта рѣка, однако, только тогда имѣетъ ддя насъ вышесказанное значеніе, если устье ея доступно для плаванія мореходныхъ судовъ. Но на этотъ-то главный и жизненный вопросъ не было тогда обращено никакого вниманія; относительно его мы находились во мракѣ. Великій преобразователь Россіи, Петръ I; уповая, что этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ въ благопріятномъ смыслѣ и сознавая всю важность обладанія при-амурскимъ краемъ, переселилъ въ Забайкалье стрѣльцовъ и тѣмъ положилъ первое основаніе нашей силы въ преддверіи амурскаго бассейна. За нимъ, Екатерина II въ слѣдующихъ выраженіяхъ высказала важность обладанія Амуромъ: "еслибы Амуръ могъ намъ только служить, какъ удобный путь для продовольствія Камчатки и вообще нашихъ владѣній на Охотскомъ морѣ, то и тогда обладаніе онымъ было бы для насъ важнымъ“. Вотъ какъ понимали значеніе для Россія при-амурскаго края наши великіе монархи!

Китайцы, довольные тѣмъ, что горы и безлюдныя пустыни отдѣлили съ сѣвера при-амурскую Даурію отъ Якутской области, изъ которой для покоренія первой явились русскіе, ограничились лишь построеніемъ, на верхнемъ Амурѣ, айгунской крѣпости. Эта крѣпость служила оплотомъ Дауріи со стороны Забайкалья; остальную же затѣмъ частъ края они оставили безъ всякаго вниманія, имѣя въ виду, съ одной стороны, что горы и море, отдѣляющія его на сѣверо-востокѣ отъ болѣе или менѣе населеннаго нашего при-ленскаго края, служатъ вѣрною защитою отъ насъ ихъ Манджуріи. Съ другой стороны, боясь притязанія на этотъ край русскихъ, по случаю его неопредѣленности (по смыслу нерчинскаго трактата), оставили такимъ образомъ средній и нижній Амуръ съ его притоками въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ нашелъ его Поярковъ въ 1644 году, т. е. свободнымъ.

Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ послѣ договора, русскіе, опасаясь внутреннихъ междоусобій монголовъ, пускались съ караванами черезъ Манджурію и этимъ путемъ достигали Пекина. Въ лежащихъ на пути городахъ и селеніяхъ они производили мѣновую торговлю съ манджурами. Но, по новости торговыхъ сношеніи, русскіе какъ-то не могли сойтись съ ними, отчего происходила постоянная вражда, положившая предѣлъ этимъ сношеніямъ. Послѣ убійства, сдѣланнаго русскими въ центрѣ Манджуріи, наши караваны не были туда впускаемы и должны были направляться въ Пекинъ, опять черезъ Монголію; съ этихъ поръ все было какъ бы забыто и при-амурскій край для насъ какъ бы не существовалъ. Сопредѣльное же съ нимъ наше Забайкалье сдѣлалось мѣстомъ ссылки преступниковъ и было для насъ только грозою и какимъ-то ледянымъ чудовищемъ, при воспоминаніи о которомъ трепетали въ Европѣ. Такъ проходили годы. Между тѣмъ народонаселеніе Сибири возрастало; пути, ведущіе въ нее изъ Европейской Россіи, населялись и улучшались. Владѣнія наши болѣе и болѣе распространялись отъ Якутска къ сѣверо-востоку.

Восточный океанъ съ его островами и прибрежными землями сѣверной Азіи сдѣлался въ особенности предметомъ изысканій предпріимчивыхъ казаковъ и отчаянныхъ промышленниковъ, возбуждаемыхъ жаждою обогащенія. Съ 1690 г. стала извѣстна Камчатка, немного времени спустя, открыты Курильскіе острова; въ 1710 г. получено извѣстіе о существованіи Японіи. Въ 1712 г. русскіе заняли Шантарскіе острова. Въ 1716 г. два торговыхъ дома въ Петербургѣ подали въ сенатъ просьбу о дозволеніи имъ производить торговлю съ Японіею и Остъ-Индіею; они полагали достигнуть Японіи такимъ образомъ: изъ Сѣверной Двины войти въ Ледовитый океанъ, а изъ него въ Обскую губу и затѣмъ по Оби и извѣстнымъ водянымъ системамъ Западной и Восточной Сибири, до Байкала; отсюда по рѣкамъ Селенгѣ и Шилкѣ и, наконецъ, по Амуру и Восточнымъ океаномъ, до Японіи. Просьба эта была передана генералъ-фельдцейхмейстеру Брюссу, поддерживавшему съ большимъ участіемъ это предпріятіе. Брюссъ предварительно отнесся къ тобольскому воеводѣ князю Гагарину объ истребованіи отъ нерчинскаго начальства достовѣрныхъ извѣстій о плаваніи по р. Амуръ и свѣдѣній объ Японіи. Имъ же сдѣлано было тогда особое представленіе о посылкѣ свѣдущихъ людей для ученаго описанія отдаленныхъ мѣстъ Восточной Сибири и водянаго пути въ Японію съ которою предполагалось войдти въ торговыя сношенія. Онъ находилъ, что эти сношенія принесутъ Россіи важную пользу. Обстоятельство это не имѣло, однако, никакихъ послѣдствій; всякія виды на Амуръ въ то время, когда нерчинскій трактатъ понимался иначе, были невозможны.

Между 1710 и 1720 гг. русскіе поселяются на полуостровѣ Камчаткѣ, а отсюда постепенно занимаютъ Курильскіе острова. Въ это же время учреждается постоянное плаваніе между Камчаткой и Охотскомъ; приводится въ извѣстность прибрежье Охотскаго моря между Охотскомъ и рѣками Алдамой, Удью и Тугуромъ; открываются Шантарскіе острова и начинается производство на нихъ пушнаго промысла.

Въ 1719 г., по повелѣнію Петра I, геодезисту Евреинову поручается обозрѣть южную часть Камчатки и Курильскіе острова, и наложить на чертежъ (карту). Въ 1725 г., по начертанію Петра І, Екатерина I снаряжаетъ экспедицію подъ начальствомъ командора Беринга съ лейтенантами Шпанбергомъ и Чириковымъ, для описи, извѣстнаго уже тогда чрезъ морехода изъ Камчатки Дежнева, открытаго имъ пролива между Азіею и Америкою (называемаго на картѣ Беринговымъ). Эта экспедиція привела въ извѣстность Камчатскій полуостровъ съ островами Восточнаго океана, лежащими между Камчаткою и материкомъ Америки, а равно и часть сѣверо-западнаго берега этого материка.

Вторая экспедиція Беринга, назначенная по повелѣнію императрицы Анны Іоанновны въ 1733 г., имѣла цѣлію открыть путь въ Японію и занятіе ближайшихъ къ Камчаткѣ мѣстъ Сѣверной Америки.

Вслѣдствіе этого, командоръ Берингъ и лейтенантъ Чириковъ, описывавшіе сѣверо-западный матерой берегъ Америки, вмѣстѣ съ тѣмъ указали путь русскимъ промышленникамъ въ Аляску и на Алеутскіе острова. Въ 1727 г., при императрицѣ Екатеринѣ I, отправленное въ Пекинъ посольство Саввы Владиславовича Рагузинскаго, не касалось вопроса о при-амурскомъ краѣ; не смотря на то, что китайцы настаивали на этомъ. Рагузинскій отвѣчалъ, что онъ не имѣетъ для этого полномочій, а потому все оставляетъ по прежнему.

Въ 1738–39 гг. лейтенанты Шельтишъ и Вальтонъ, бывшіе въ экспедиціи Беринга, плавали изъ Камчатки вдоль Курильской гряды и доходили до Японскихъ острововъ: Мацмая и Нипона. Во время этого путешествія они подучили свѣдѣнія отъ курильцевъ, что весьма близко отъ Мацмая, къ сѣверу, лежитъ большая земля Корафту (Сахалинъ), что на южной ея оконечности живутъ аины – народъ одноплеменный курильцамъ и, наконецъ, что эта земля находится близъ устья большой рѣки Шунгала (Сунгары – Ула), (р. Амура). Но такъ какъ Шельтингу не повѣрили, чтобы онъ былъ въ Японіи, а полагали, что они съ Вальтономъ попали на какой либо китайскій берегъ (Корея), то въ 1741 г. изъ Камчатки въ Японію былъ посланъ лейтенантъ Шпанбергъ. Онъ, по случаю открывшейся въ его суднѣ сильной течи, не дошелъ и принужденъ былъ возвратиться обратно. Вслѣдъ затѣмъ, въ 1742 г. отправился съ тою же цѣлью изъ Охотска лейтенантъ Шельтингъ; онъ достигъ сѣверной оконечности Сахалина и посылалъ въ лиманъ рѣки Амура шлюпку; отсюда, обогнувъ Сахалинъ съ сѣверо-востока, осмотрѣлъ почти весь восточный берегъ его, но по позднему времени, не достигнувъ Японіи, возвратился въ Камчатку. Вслѣдъ за этими мореплавателями начали посѣщать ближайшіе къ камчаткѣ Курильскіе острова, наши промышленники; они встрѣчались съ японцами и всегда были принимаемы ими дружелюбно. Между тѣмъ, около этого же времени, выбросило на берега Камчатки японскую джонку; спасенные съ нея японцы долгое время жили у насъ въ Верхнекамчатскѣ и потомъ были доставлены нашими промышленниками на Кѵрильскіе острова, къ японцамъ.

Эти экспедиціи и свѣдѣнія, полученныя отъ промышленниковъ и отъ находившихся у насъ японцевъ, дали намъ понятіе объ Японіи и о томъ, что Сахалинъ (Корафту) – большая земля, лежащая близъ устья большой рѣки Амуръ; что земля эта населена различными инородцами, ни отъ кого независимыми и что русскіе первые изъ европейцевъ открыли и частію описали Сахалинъ. Кромѣ того, мы имѣли тогда свѣдѣнія, доставленныя Шельтингомъ о сѣверной части амурскаго лимана, въ который онъ посылалъ шлюпку. Затрудненіе продовольствовать Камчатку было причиною того, что въ 1745 г. изъ Камчатки былъ посланъ проэктъ, въ которомъ доказывалась необходимость для Россіи обладанія Амуромъ и возможностъ возвратить его, дѣйствуя съ моря, т. е. съ устья рѣки. Такимъ образомъ, вслѣдствіе затрудненія въ перевозкѣ хлѣба и другихъ запасовъ изъ Якутска въ Охотскъ, по дорогѣ едва проходимой, послѣ многихъ лѣтъ, рѣка Аѵуръ опять возобновляется въ памяти русскихъ.

Между тѣмъ, съ увеличеніемъ числа правительственныхъ приморскихъ пунктовъ по прибрежьяѵъ Охотскаго моря и въ Камчаткѣ: Охотска, Удскаго острога, Гижиги, Большерѣцка, Тигиля и Нижнекамчатска, и съ развитіемъ промысловъ, потребность въ продовольствіи болѣе и болѣе возрастала. Попытки развести въ этихъ мѣстахъ хлѣбопашество показали, что оно, по особымъ климатическимъ условіямъ этого края, быть здѣсь не можетъ: хлѣбъ не родился.

Возбужденіе вопроса о рѣкѣ Амурѣ въ 1753 году.– Повелѣніе императрицы Екатерины II о заселеніи р. Амгунь въ 1777 г.– Цѣль повелѣнія.– Заключеніе Лаперуза и Браутона о лиманѣ и устьѣ р. Амуръ 1788–1793 г. Изслѣдованіе И. Ф. Крузенштерна въ 1805 году. – Его заключеніе о Сахалинѣ и устьѣ р. Амуръ. – Невыгодныя послѣдствія. – Экспедиція Хвостова и Давыдова въ 1806 году.

Важность такого предмета, какъ снабженіе продовольствіемъ обширнаго края, понуждала правительство вникнуть серьезно въ это дѣло и дать ходъ проэкту, представленному сибирскимъ губернаторомъ Мятлевымъ въ 1758 году. Мятлевъ, имѣя предписаніе о принятіи болѣе надежныхъ и выгодныхъ для казны мѣръ въ продовольствіи Охотскаго края и Камчатки, донесъ правительствующему сенату, что единственно надежная и выгодная для казны сѣра въ доставленію продовольствія въ эти края, состоитъ въ томъ, чтобы сплавлять все по р. Амуру. Сенатъ утвердилъ это представленіе и предоставилъ иностранной коллегіи войти предварительно въ сношеніе съ китайскимъ трибуналомъ и увѣрить китайское правительство, что при этомъ святость нерчинскаго трактата будетъ сохранена. На это изъ Китая не послѣдовало никакого отвѣта; между тѣмъ Мятлевъ поставилъ въ обязанность начальству Забайкальской области усилить въ ней хлѣбопашество, въ виду будущаго обезпеченія приморскихъ мѣстъ.

Въ случаѣ рѣшительнаго отказа китайцевъ на представленіе сената объ открытіи для насъ плаванія по рѣкѣ Амуру, Мятлевъ просилъ отъ селенгинскаго коменданта Якоби мнѣнія, какіе по мѣстному усмотрѣнію можно изыскать способы къ свободному сообщенію по р. Амуру: увеличеніемъ ли числа войскъ, или другими мѣрами? По важности предмета, обстоятельство это велѣно было ввѣрить одному надежному чиновнику и о содержаніи имъ этого въ тайнѣ взять отъ него подписку подъ присягою. Тайна о видахъ на Амуръ была открыта адъютанту коменданта Якоби, поручику Власову. Якоби отвѣчалъ, что онъ, управляя селенгинскимъ округомъ, не имѣетъ никакихъ свѣдѣній о нерчинскомъ краѣ, тѣмъ болѣе объ Амурѣ. Въ донесеніи же своемъ, вслѣдъ за симъ, пишетъ, что онъ получилъ нѣкоторыя свѣдѣнія отъ Владыкина, директора россійскихъ каравановъ, возвратившагося изъ Китая; онъ ему объяснилъ, что въ восточной сторонѣ амурскаго края населенія много, что земля по теченію Амура весьма плодородна, и при этомъ показывалъ полученную имъ въ Пекинѣ манджурскую карту, изъ которой видно, что на Амурѣ находятся, будто бы, города и при устьѣ – флотилія, на которой до 4,000 экипажа.

Въ слѣдующемъ затѣмъ рапортѣ сенату, отъ 21 сентября 1756 г., Якоби объясняетъ, что, по его мнѣнію, основанному на достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ, не должно съ нашей стороны дѣлать рѣшительныхъ сношеній съ китайскимъ дворомъ относительно домогательства плаванія по р. Амуру, но прежде надобно на границахъ селенгинской и нерчинской, въ приличныхъ мѣстахъ, поставить провіантскіе магазины и заготовить хлѣбные запасы; потомъ выслать изъ Россіи достаточное число войска, снабдивъ его полнымъ вооруженіемъ и артиллеріею. Когда всѣ эти необходимыя мѣры приведутся въ исполненіе, тогда только можно будетъ обратиться къ трибуналу съ требованіемъ о дозволеніи свободнаго плаванія по Амуру. Если же со стороны китайскаго правительства послѣдовалъ бы отказъ, то тогда распорядиться построеніемъ на берегахъ р. Амура крѣпостей и редутовъ. Когда все это будетъ сдѣлано, тогда только можно ожидать успѣха, ибо китайцы, внезапно увидя многочисленную стражу, едва ли будутъ въ состояніи начать какія либо военныя дѣйствія. „Все cie“, писалъ Якоби, „будетъ стоить большихъ издержекъ, но онѣ вознаградятся важною выгодою, какая можетъ произойти отъ обезпеченія Камчатки продовольствіемъ. Можно тогда принять въ подданство Россіи и мунгалъ, что навѣрно послѣдуетъ, когда они увидятъ столько крѣпостей около мѣстъ ихъ жительства. Наконецъ если бы и случилось, что китайское правительство не согласилось на наши требованія относительно рѣки Амура, то учрежденіе крѣпостей и усиленіе войскъ все же не было бы излишне, не смотря на значительные расходы, и служило бы къ славѣ, а не къ безславію Россіи“ {Этотъ фактъ весьма замѣчателенъ тѣмъ, что, заботясь объ обезпеченіяхъ Камчатки продовольствіемъ, никто не обратилъ вниманія, возможно ли выйти изъ р. Амура и море, т. е. о положеніи его устья, о которомъ не было никакихъ свѣдѣній, и доказываетъ, что Якоби хорошо зналъ китайцевъ, съ которыми дипломатическіе переговоры безъ силы не имѣютъ мѣста и безполезны.}. Не смотря, однако, на живое участіе, какое въ то время принимали относительно р. Амура, это дѣло остановилось въ самомъ началѣ.

Мнѣніе Якоби о построеніи на Амурѣ крѣпостей къ несчастію настолько не отвѣчало мѣстнымъ тогдашнимъ обстоятельствамъ, ибо мы, вслѣдствіе различныхъ пограничныхъ столкновеній, находились съ Китаемъ въ непріязненныхъ отношеніяхъ. Въ 1757 г. совѣтникъ посольства Братищевъ, бывшій въ Пекинѣ по поводу пограничныхъ сунгарскихъ столкновеній, между прочимъ, сообщилъ о подозрѣніи китайцевъ, обратившихъ вниманіе на постройку судовъ на рѣкѣ Ингодѣ и выразившихся по этому поводу, что русскіе никогда не будутъ плавать на водахъ Амура. Якоби полагалъ, что бывшей тогда за Байкаломъ военной стражи недостаточно и что надо прислать еще 30,000 войска; но такого числа послать тогда не могли, да и продовольствовать было нечѣмъ. При такомъ положеніи дѣлъ, намъ оставалось только отстаивать собственную свою границу, растянутую на огромное пространство, и потому представленіе Якоби было оставлено.